आर्यों के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुतियां लिखी गई थीं। इस प्रकार भगवद्भक्ति की अवधारणा का बीज वेदों में उपलब्ध था जो उपनिषद काल में हरे-भरे पौधे में बदलने लगा। बादरायण के ब्रह्मसूत्र ने भगवद्भक्ति की अवधारणा को भलीभांति आगे बढ़ाया।

श्रीमद्भगवतगीता ने भक्ति रूपी पौधे को वैचारिक एवं दार्शनिक खाद-पानी देकर भगवद्भक्ति की अवधारणा को विशाल वटवृक्ष बन जाने का अवसर प्रदान किया। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है- ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज।’ अर्थात् सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ। अर्थात् मेरी भक्ति कर। गीता के बारहवें अध्याय में भक्ति का अत्यन्त सौम्य निरूपण किया गया है।

छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्धों तथा जैनियों के धार्मिक आंदोलनों के उठ खड़े होने से भक्ति रूपी वृक्ष कूछ सूखने लगा किंतु शुंग, कण्व, सातवाहन तथा गुप्त शासकों के काल में भक्ति रूपी इस वृक्ष का फिर से उद्धार हुआ। यही कारण था कि शुंग काल (ई.पू.184-ई.पू.72) से लेकर गुप्त काल (ई.320-495) तक विविध धार्मिक साहित्य की रचना हुई और भक्ति रूपी विशाल वटवृक्ष फिर से पूरे उत्साह के साथ लहराने लगा।

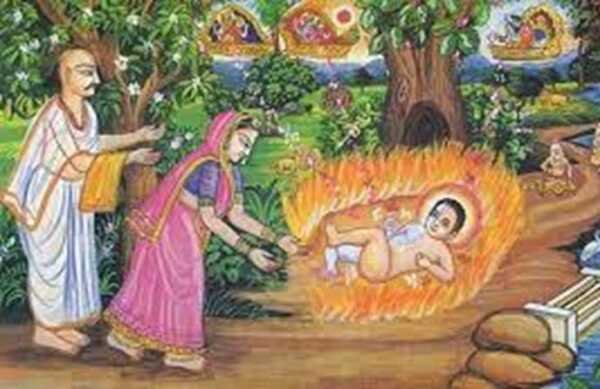

शुंगकाल में सूत्र-ग्रंथों एवं स्मृतियों की रचना हुई जबकि गुप्तकाल में विविध पुराणों को लिखा गया जो मूल रूप से भक्ति-ग्रंथ हैं और विष्णु एवं उसके विविध रूपों अर्थात् भगवान एवं उसके अवतारों की भक्ति का उपदेश देते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान को पूर्ण आत्मसमर्पण करके हम ब्रह्म को आनन्दमय अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं।

विभिन्न पुराणों के माध्यम से भगवद्भक्ति की अवधारणा के विशाल वटवृक्ष पर वैष्णव धर्म की विविध शाखाओं ने आकार लिया। पौराणिक धर्म अथवा वैष्णव धर्म के जन्म एवं विकास की चर्चा हम ‘पौराणिक धर्म अथवा वैष्णव धर्म का उदय एवं विकास’ नामक अध्याय में विस्तार से कर चुके हैं। पुरुगुप्त से लेकर विष्णुगुप्त तक (ई.467-550) के परवर्ती-गुप्त शासकों ने पुनः बौद्ध धर्म को आश्रय दिया जिससे भक्ति-धर्म का पौधा एक बार फिर मुरझाने लगा।

आठवीं शताब्दी ईस्वी में शंकराचार्य ने बौद्धों के मत का खण्डन करके ब्रह्म को जगत् का आधार बताया तथा ‘भज गोविन्दम् भज गोविन्दम्, गोविन्दम् भज मूढ़मते’ का उद्घोष करके उन्होंने भगवद्भक्ति की अवधारणा के अवरुद्ध प्रवाह को पुनः खोल दिया। चूंकि शंकराचार्य का ‘ब्रह्म’ भक्तों की करुण-पुकार सुनने के लिए उपलब्ध नहीं था इसलिए शंकराचार्य के बाद के लगभग सभी आचार्यों ने शंकराचार्य के अद्वैतमत का खण्डन एवं मण्डन करके भक्ति को ज्ञान की काराओं से मुक्त कर दिया।

शंकराचार्य के बाद दक्षिण भारत में ‘सगुण वैष्णव-भक्ति’ की धारा प्रकट हुई। वेदों से लेकर, उपनिषदों, सूत्र ग्रंथों, स्मृतियों, पुराणों आदि में भक्ति के जितने भी सिद्धांत एवं स्वरूप प्रस्तुत किए गए थे, आलवार एवं नयनार संतों ने उन सिद्धांतों को लोकभाषा में गीत लिखकर भगवत्-भक्ति को सहज रूप से जन-सामान्य के लिए उपलब्ध करा दिया। उन्होंने भक्ति का अत्यंत सरस स्वरूप तैयार किया जिसकी दार्शनिक भावभूमि अत्यंत उच्च कोटि की थी।

यद्यपि आलवार एवं नयनार संतों का यह काल लगभग आठ सौ से नौ सौ वर्ष लम्बा है। ये संत कम शिक्षित थे और साधारण जीवन व्यतीत करते थे। इनकी संख्या तय करना कठिन है। आलवार सन्तों ने भगवान विष्णु को अराध्य देव मानकर गीतों और भजनों के माध्यम से भक्ति की धारा प्रवाहित की तो नयनार संतों ने शिव की उपासना का मार्ग प्रस्तुत किया। नयनार संत भगवान शिव को प्रेमपात्री के रूप में तथा स्वयं को प्रेमी के रूप में प्रदर्शित करते हुए गम्भीर भक्तिमय उद्गार प्रकट करते थे।

इस प्रकार दक्षिण से आई भक्ति की फुहारों का सहारा पाकर ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास हिन्दू-धर्मरूपी वटवृक्ष फिर से लहलहा उठा। भगवद्भक्ति की अवधारणा रूपी यह विशाल वटवृक्ष आज भी पूरी ऊर्जा के साथ खड़ा है और मनुष्य मात्र को शीतल छाया प्रदान कर रहा है।

भारत का मध्य-कालीन भक्ति आंदोलन

भगवद्भक्ति की अवधारणा

भक्ति आन्दोलन का पुनरुद्धार एवं उसके कारण