जाति प्रथा के गुणदोष भारतीय सामाजिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुए। चूंकि जाति प्रथा का उदय वर्ण व्यवस्था के विस्तार से हुआ, इसलिए जाति व्यवस्था भी मूलतः श्रम-विभाजन पर आधारति है।

भारतीय जाति प्रथा के गुणदोष पर विचार करने से पहले हमें भारतीय समाज की जटिलताओं एवं पूर्ववर्ती वर्ण-व्यवस्था को समझना होगा।

जाति प्रथा के गुण

भारतीय जाति प्रथा के निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया जा सकता है-

(1.) सह-अस्तित्त्व की भावना

जाति-व्यवस्था ने भारतीय प्रजा को सह-अस्तित्व की भावना के साथ जीना सिखाया। प्रत्येक जाति केवल एक काम करने में दक्ष थी जबकि उसे अन्य जातियों द्वारा उत्पादित किए जा रहे उत्पादों की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार सभी जातियाँ एक दूसरे की पूरक बन गईं और उनमें सह-अस्तित्व की भावना विकसित हुई।

(2.) व्यावसायिक दक्षता

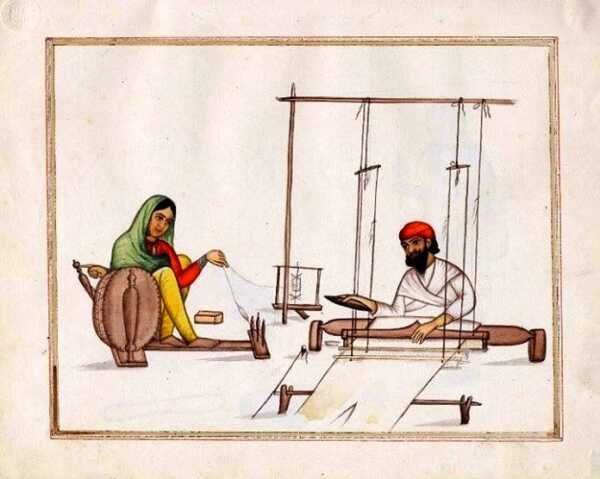

जाति-व्यवस्था का निर्माण व्यवसाय विशेष के आधार पर हुआ था। इस कारण प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय था। अतः वंशानुगत परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रदान किया। इस प्रकार समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी व्यावसायिक दक्षता विकसित हुई और विभिन्न शिल्पकलाओं को न केवल पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा जा सका अपितु उनका विकास भी सम्भव हो सका।

(3.) प्रतिस्पर्द्धा का अभाव

जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक जाति का व्यवसाय और उद्योग अलग-अलग थे। व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा नहीं होने के कारण समाज में उत्पन्न होने वाले संघर्ष, ईर्ष्या, घृणा एवं द्वेष आदि दुर्गुणों का प्रवेश नहीं हुआ। इससे सामाजिक जीवन में शान्ति बनी रही। राज्यशक्ति के क्षीण होने की अवस्था में जाति-व्यवस्था ने राजनैतिक संगठन की इकाई के रूप में कार्य किया तथा समाज को दृढ़ता प्रदान की।

(4.) रक्त, वंश और वर्ण की शुद्धता

प्रत्येक जाति के खान-पान, आचार-विचार वैवाहिक सम्बन्ध और सम्पर्क के नियम निश्चित थे। अन्तर्जातीय-विवाह और विभिन्न जातियों में ऊँच-नीच की भावनाओं के कारण परस्पर सहभोज निषिद्ध थे। विवाह अपनी ही जाति में होते थे। इन नियमों को उल्लघंन करने वालों को जाति से बहिष्कृत किया जाता था। इस भय से समाज अपनी जातीय-नियमों के अनुशासन में रहता था जिससे रक्त, वंश और वर्ण की शुद्धता बनी रही और शारीरिक एवं मानसिक गुणों को सुरक्षित रखा जा सका तथा आर्यों को अवंाछनीय विदेशी रक्त के अपमश्रण से बचाया जा सका।

(5.) हिन्दू संस्कृति एवं धर्म की रक्षा

जाति-प्रथा ने लोगों में रूढ़ियाँ, पृथकत्व की भावना और वर्ग-अभिमान को उत्पन्न किया जिससे जातीय नियमों, निषेधों और दण्ड-विधान में कठोरता आ गयी। इस कठोरता ने विदेशी संस्कृतियों के अतिक्रमण एवं हस्तक्षेप के विरुद्ध किलेबन्दी का काम किया। इसने हिन्दू समाज को इस्लाम के राजनीतिक एवं धार्मिक आघातों को सहन करने की शक्ति प्रदान की।

जब देश राजनैतिक विप्लव, जातीय संघर्ष एवं अराजकता के युग से गुजर रहा था, तब जाति-प्रथा ने हिन्दू-धर्म और संस्कृति की रक्षा की। जाति-प्रथा से जुड़े हुए रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं की सुदृढ़ किलेबन्दी ने इस्लामी रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं को हिन्दू समाज के भीतर नहीं घुसने दिया। आक्रांता मुसलमानों से परास्त हो जाने के बावजूद अधिकांश हिन्दुओं ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अपने धर्म की रक्षा की। इसका श्रेय भारतीय धार्मिक आदर्श एवं जाति-व्यवस्था को सम्मिलित रूप से जाता है।

(6) अन्य गुण

जाति-प्रथा ने हिन्दू-धर्म को अपनी श्रेणियों के विस्तार के लिए मार्ग सुलभ कराया तथा विदेशी तत्त्वों के हिन्दू समाज में एकीकरण का काम किया। यह विदेशियों की इच्छा और रुचि पर निर्भर था कि वे हिन्दू-धर्म को स्वीकार करके अपनी नवीन जातियों का निर्माण कर लें और अपनी परम्पराओं एवं संस्कृति के मूल तत्त्वों को बनाए रखें। जाति-प्रथा की इस व्यावहारिक दृष्टि के कारण विदेशी आक्रमणकारियों के समूह शनैः-शनैः हिन्दू समाज में घुल-मिल गए।

जाति-प्रथा ने बन्धुत्व भावना को बढ़ाया तथा एक जाति के सदस्यों में एकता एवं दृढ़ता स्थापित की। संकट और बेकारी के समय जाति के सदस्य, स्वजातीय बन्धुओं की सहायता करते थे। जाति-प्रथा ने स्वार्थ-त्याग, प्रेम और लोक-सेवा के नागरिक गुणों को भी प्रोत्साहित किया। अनेक सम्पन्न लोग अपनी जाति के लोगों के लिए चिकित्सालय, धर्मशालाएँ, मन्दिर, पाठशालाएँ आदि बनवाते थे।

इससे जाति के लोगों को कम व्यय में जीवन-यापन करने की सुविधा उपलब्ध हुई। जाति-व्यवस्था ने सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया। इस प्रकार भारतीय जाति-व्यवस्था कई प्रकार से उपयोगी सामुदायिक संस्था के रूप में सफल रही।

जाति प्रथा के दोष

अनेक गुणों के साथ-साथ जाति-व्यवस्था में अनेक दोष भी थे-

(1.) संकीर्णता की भावना

जाति-प्रथा ने हिन्दू समाज को सैकड़ों वंश-परम्परागत जातियों और उपजातियों में विभाजित कर दिया जिसने पृथकत्व की भावना प्रज्वलित की और जन-साधारण की सोच को जाति के दायरे में संकुचित कर दिया। इससे समाज की एकता, संगठन-शक्ति और सहकारिता की भावना को हानि पहुँची। लोगों ने अपनी जाति की उन्नति के बारे में तो सोचा किंतु देश और समाज की उन्नति पर विचार करना बंद कर दिया।

(2.) पारस्परिक फूट

विभिन्न जातियों एवं उपजातियों में एक दूसरे को नीचा समझने की प्रवृत्ति थी। विभिन्न जातियों के ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष ने समाज को प्रतिद्वन्द्वी समुदायों में विभक्त कर दिया और वे विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध संगठित होकर नहीं लड़ सके। इससे राष्ट्रीयता का विकास रुक गया और भारतीयों की राजनैतिक एकता खतरे में पड़ गई।

(3.) युद्ध का दायित्व जाति विशेष पर

जाति-व्यवस्था के कारण देश की रक्षा के लिए युद्ध करने एवं दस्युओं आदि से समाज की रक्षा करने का दायित्व क्षत्रिय जाति पर हो गया। दूसरी जातियों को अस्त्र-शस्त्र संचालन तथा युद्ध-कौशल से वंचित कर दिया गया। इस कारण विदेशी आक्रमणों के समय क्षत्रियों ने अकेले ही उनका सामना किया और वे परास्त हो गए।

इसी प्रकार मुसलमानों के आक्रमण के समय राजपूतों ने अकेले ही उनका सामना किया। प्राचीन क्षत्रियों एवं उनके बाद अस्तित्व में आए राजपूतों में भी परस्पर ऊँच-नीच एवं कुल की श्रेष्ठता का अभिमान चरम पर था। इसलिए वे संगठित होकर नहीं लड़ सके और एक-एक करके परास्त हो गए।

(4.) दक्षता एवं कार्यकुशलता में कमी

आर्थिक क्षेत्र में जाति-प्रथा के बंधन श्रम की दक्षता और व्यवसाय-कौशल को हानि पहुँचाते हैं। क्योंकि व्यक्ति को व्यवसाय विशेष में रुचि एवं योग्यता न होने पर भी अपनी ही जाति का परम्परागत व्यवसाय अपनाना पड़ता है। इस कारण प्रतिभा को अपनी रुचि का क्षेत्र चुनने का अवसर नहीं मिलता। इससे आर्थिक एवं बौद्धिक प्रगति रुक जाती है।

(5.) बड़े औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से दूरी

जाति-प्रथा की संकीर्णता के कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना से पहले किसी बड़े औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना नहीं हो सकी क्योंकि लोग छोटे-छोटे समूहों में एवं कुटीर उद्योगों के रूप में कार्य करने के ही अभ्यस्त थे।

(6.) व्यक्ति-स्वातंत्र्य को क्षति

जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अपनी जाति का व्यवसाय त्याग कर अन्य व्यवसाय नहीं अपना सकता था और न अपनी जाति छोड़कर दूसरी जाति ग्रहण कर सकता था। इससे व्यक्ति स्वातंत्र्य की हानि होती है और नैसर्गिक प्रतिभा कुंद होती है।

(7.) अस्पृश्यता एवं असहिष्णुता का विस्तार

जाति-प्रथा ने एक दूसरे को नीचा समझने की प्रवृत्ति को उसके चरम पर पहुँचा दिया। इस कारण जातीय कुएं, जातीय तालाब, जातीय धर्मशालाएं का ही उपयोग करने का अधिकार रह गया। उनमें सामुदायिकता की सहज भावना का विकास नहीं हुआ। लोग एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हो गए और शक्तिशाली समुदाय, अपने से कमजोर समुदाय पर अत्याचार करने लगे।

जाति-प्रथा के सम्बन्ध में विद्वानों के विचार

भारतीय जाति प्रथा विश्वभर के विद्वानों के लिए कौतूहल एवं अध्ययन का विषय रही है। अनेक पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय जाति-प्रथा का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया है एवं इसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

सिडनी लो नामक यूरोपीय समाजशास्त्री ने लिखा है- ‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि शताब्दियों तक राजनैतिक आघातों और प्राकृतिक विभीषिकाओं के विरुद्ध, भारतीय जाति प्रथा ने मूलभूत स्थायित्व और सन्तोष के द्वारा भारतीस समाज को बांधे रखने में मुख्य योगदान दिया है।’

सर हेनरी कॉटन ने लिखा है- ‘हिन्दू समाज में ढूंढी जा सकने वाली कठिनाइयों एवं सममस्याओं का कारण रूप होने की बजाए जाति-प्रथा ने अतीत में महत्वपूर्ण सेवा की है और वर्तमान में भी व्यवस्था तथा एक जुटता बनाए रखी है।’

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि जाति-प्रथा का उद्भव प्राचीन वर्ण-व्यवस्था का ही विस्तार था जिसका प्रमुख आधार व्यावसायिक वंश-परम्परा था। कुछ विदेशी आक्रांता, अनार्य वर्ग, वर्णसंकर वर्ग आदि समुदाय, आर्यों के चार-वर्णों से बाहर थे किंतु वे जाति व्यवस्था में अलग-अलग जातियों के रूप में स्थान पा गए।

जाति-व्यवस्था के कारण भारतीय समाज को कुछ बड़े लाभ हुए तो कुछ बड़ी हानियाँ भी झेलनी पड़ीं। एक ओर तो जाति-प्रथा ने भारतीय समाज को व्यावसायिक कौशल बढ़ाने में सहायता दी, विदेशी जातियों को अलग जाति के रूप में भारतीय समाज में समाहित होने का अवसर दिया तथा इस्लाम के विरुद्ध अपने धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ता प्रदान की किंतु दूसरी ओर जाति-व्यवस्था ने भारतीय समाज को एक ही देश के भीतर छोटे-छोटे देशों में विभक्त कर दिया जिनमें सहजीवन की भावना कम और प्रतिद्वंद्विता की भावना अधिक थी।

यदि देश पर चढ़कर आए शत्रुओं के विरुद्ध समस्त भारतीय समाज संगठित होकर लड़ता तो देश को दीर्घकाल तक पराधीनता नहीं झेलनी पड़ती।

यह भी देखें

जाति प्रथा के गुणदोष