मुगलों की न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में इतिहासकारों के मध्य विवाद रहा है। जदुनाथ सरकार ने इस व्यवस्था को सुगम, सक्रिय एवं अपूर्ण बताया है। डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने इसे दोषपूर्ण बताया है जबकि डॉ. हसन ने इसे समयानुकूल माना है। डॉ. जैन का मत है कि मुगलों की न्याय व्यवस्था कम खर्चीली, शीघ्र कार्य करने वाली, सरल तथा तथ्यों पर आधारित थी। वास्तविकता यह है कि मुगलों की न्याय व्यवस्था काफी दुर्बल थी।

मुगलों की न्याय व्यवस्था में बादशाह की भूमिका

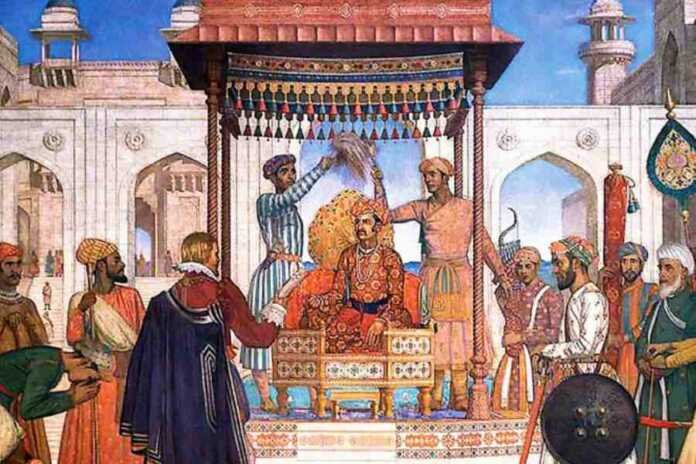

बादशाह, सल्तनत का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था जो सप्ताह में एक बार खुले दरबार में बैठकर अपीलों एवं अभियोगों का निर्णय करता था। हुमायूँ ने अपनी न्यायप्रियता का ढिंढोरा पीटने के लिए तबल-अदल अर्थात् न्याय के नगाड़े की स्थापना की थी। अकबर धार्मिक मतभेदों तथा प्रभावों से दूर रहकर न्याय करने का प्रयास करता था।

जहाँगीर ने सोने की जंजीर का एक सिरा शाहबुर्ज के कंगूरे में लगाकर और दूसरे सिरे को यमुना नदी के तट तक ले जाकर पत्थरों के खम्भों में बाँधकर अपने न्यायप्रिय होने की घोषणा की। न्याय में देर होने अथवा और किसी प्रकार की कठिनाई के समय इस जंजीर को हिलाकर बादशाह का ध्यान आकर्षित किया जा सकता था।

औरंगजेब के लिये कहा जाता है कि तैमूर के वंशजों में न्याय के लिए इतना अधिक सेवानिष्ठ एवं कठोर शासक कोई दूसरा नहीं था।

मुगलों की न्याय व्यवस्था में अधीनस्थ न्यायिक संस्थाएँ

मुगल बादशाह के साथ-साथ सल्तनत में एक ही समय में कार्य करने वाली एक-दूसरे से स्वतंत्र चार तरह की न्यायिक संस्थाएँ थीं-

(1.) काजी एवं मुफ्ती

राजधानी में प्रथम काजी, प्रान्तीय राजधानियों में प्रान्त का प्रधान काजी तथा बड़े-बड़े नगरों और कस्बों में भी काजी लोग न्याय प्रदान करते थे। काजी की अदालतों में धर्मिक विवाद तथा दीवानी मामले प्रस्तुत किये जाते थे। प्रथम न्यायालय में काजी शरीयत के अनुसार न्याय करता था। उसके सामने कुल विधि, आनुवंशिक सम्बन्धी झगड़े, धार्मिक संस्था के पूँजी सम्बन्धी विवाद आदि प्रस्तुत किये जाते थे। काजियों की सहायता करने एवं इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने के लिये मुफ्तियों को नियुक्त किया जाता था।

(2.) राजकीय अधिकारी

दूसरे प्रकार के न्यायालय बादशाह एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सूबेदार, फौजदार, शिकदार और कोतवाल आदि अधिकारियों द्वारा चलाये जाते थे। ये लोग सामान्यतः फौजदारी मामलों की सुनवाई करते थे। दीवान, अमल गुजार, आमिल आदि अधिकारी लगान सम्बन्धी मामलों की सुनवाई करते थे।

(3.) उर्फ

तीसरे प्रकार के न्यायालय को उर्फ कहा जाता था। वे राजद्रोहों तथा संगीन अपराधों के सम्बन्ध में निर्णय देते थे।

(4.) जातीय पंचायतें

चौथे प्रकार के न्यायालय गांवों में परम्परागत रूप से चलने वाली वे जातीय पंचायतें थीं जो अलिखित प्रथाओं अथवा जातीय परम्पराओं की विधि संहिता के अनुसार न्याय करती थीं।

मुगलों की न्याय व्यवस्था में हिन्दू प्रजा

अकबर ने हिन्दुओं के परस्पर दीवानी झगड़ों की सुनवाई के लिये हिन्दू पण्डितों को भी न्यायाधीश नियुक्त किया। ये पण्डित हिन्दू कानूनों, रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं के आधार पर निर्णय करते थे। गाँवों में न्याय करने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों का था। शासक भी उनके निर्णयों को सम्मान देते थे। निम्न अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उससे ऊपर की अदालत में अपील की जा सकती थी।

मुगलों की न्याय व्यवस्था के दोष

मुगलों की न्याय व्यवस्था में कई दोष थे-

(1.) एक न्यायालय का दूसरे न्यायालय के साथ पारस्परिक सम्बन्ध और अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं था।

(2.) मंगोल न्याय व्यवस्था इस्लामी कानून पर आधारित थी किंतु कानूनों की व्याख्या में काफी अन्तर आ जाता था।

(3.) साम्राज्य में प्रचलित नियमों का संग्रह नहीं था। इससे लोगों को कानूनों की पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती थी।

औरंगजेब के शासनकाल में इन कानूनों को फतवा-ए-आलमगिरी के रूप में संगृहीत कराने का प्रयास किया गया। इस प्रकार मुगलों की न्याय व्यवस्था में न तो न्यायालयों में कोई नियमित श्रेणी बद्धता थी, न ही समुचित विभाजन था और न न्याय की सुव्यवस्थित प्रणाली ही थी।

दण्ड विधान

मुगलों का दण्ड-विधान काफी कठोर था। चोरी, डकैती, हत्या, राजद्रोह, यौन अपराध तथा घूस आदि लेना-देना प्रमुख अपराध थे। गम्भीर अपराधों तथा राजद्रोह के मामलों में प्राणदण्ड, अंग-विच्छेद, सम्पूर्ण सम्पत्ति का अपहरण आदि दण्ड दिये जाते थे। साधारण अपराधों के लिए कोड़ों से पीटने की सजा, सामाजिक दृष्टि से अपमानित करना, आर्थिक जुर्माना आदि सजाएँ दी जाती थीं।

बंदीगृह

मुगलों के शासन काल में आजकल की भाँति बन्दीगृहों की पृथक् व्यवस्था नहीं थी। ग्वालियर, आगरा, हांसी, इलाहाबाद आदि पुराने दुर्गों को बन्दी गृहों के रूप में काम में लिया जाता था। कैदियों का व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर उनको समय के पूर्व ही रिहा कर दिया जाता था। बादशाहों के राज्यारोहण एवं शहजादों के जन्म आदि अवसरों पर भी कैदियों को रिहा करने की परम्परा थी।

मुख्य आलेख- मुगल शासन व्यवस्था एवं संस्थाएँ

मुगलों की न्याय व्यवस्था