भारत में मध्यकालीन आवास धनी, मध्यम एवं निर्धन वर्ग के लिए अलग-अलग प्रकार के थे। मध्यकालीन आवास के भीतर की सुख-सुविधा भी गृहस्वामी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती थी।

मध्य-कालीन समाज में आज की ही तरह अमीरों के घर बड़े, पक्के एवं महंगे होते थे जबकि गरीबों के घर छोटे, कच्चे एवं सस्ते होते थे। घरों का निर्माण जलवायुवीय आवश्यकताओं के आधार पर होता था। देश के गर्म हिस्सों में जालीदार खिड़कियां और झरोखे अधिक बनाए जाते थे ताकि प्रकाश और वायु का आगमन निर्बाध रूप से हो। जबकि ठण्डे क्षेत्रों में खिड़कियां छोटी रखी जाती थीं। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती थी या बर्फ गिरती थी, उन क्षेत्रों में घरों की छतें ढलवां बनाई जाती थीं।

शाही लोगों के मध्यकालीन आवास

शाही आवास प्रायः किसी दुर्ग के भीतर बनाए जाते थे। ये दुर्ग किसी बड़ी नदी या पहाड़ी झरने के निकट होते थे। राजमहलों एवं शाही महलों में मुख्य प्रवेश द्वार के निकट मर्दाना महल एवं भीतर की ओर ‘जनाना’ महल एवं ड्यौढ़ी बनाए जाते थे। शाही महलों में दीवाने आम, दीवाने-ए-खास, शस्त्रागार, भण्डार, खजाना, घुड़साल, नक्कारखाना आदि भी बनाए जाते थे।

राजसी वर्ग के मध्यकालीन आवास में जनाना महलों में छोटे झरोखे होते थे जिनमें से हरम अथवा अन्तःपुर की औरतें संगीत समारोह, पशुओं की लड़ाई एवं दरबार की कार्यवाही आदि देखती थीं। महलों के चारों ओर बाग, बारादरी, फव्वारे और जलाशय बनाए जाते थे। मुगलों द्वारा बनाए गए भवनों में लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग अधिक होता था।

धनी लोगों के मध्यकालीन आवास

धनी लोगों के मध्यकालीन आवास भी ‘मर्दाना’ और ‘जनाना’ दो हिस्सों में बनाए जाते थे। अतिथियों के लिए दीवान या बैठक, सोने के लिए शयनकक्ष, भोजन पकाने के लिए रसोई एवं नहाने के लिए स्नानागार बनाए जाते थे। अमीरों के घरों में शौचालय भी होते थे। प्रायः घर के मध्य में एक बड़ा सा आंगन होता था। औरतों की अधिकतर गतिविधियां प्रायः इसी आंगन में होती थीं।

घरों के ऊपर प्रायः समतल छत होती थी, जहां गर्मियों में रात के समय परिवार के लोग खुले में सोते थे। छत पर प्रायः एक कक्ष या छतदार बरामदा होता था जिसे बरसाती कहते थे जहाँ वर्षा के समय सोया जा सकता था। धनी लोगों के घरों के चारों ओर उद्यान लगाया जाता था। प्रायः साग-सब्जियों एवं पूजा के लिए फूलों की वाटिकाएं भी होती थीं। व्यापारियों के घर ईंट और चूने से बहुमंजिले भवन के रूप में बनते थे। मलाबार में धनिकों के घर टीक की लकड़ी से बनाए जाते थे, जो प्रायः दो मंजिले होते थे।

सोने के लिए खाट और पलंग का प्रयोग होता था। धनी लोगों के घरों में लकड़ी की आराम-कुर्सियां होती थीं। रईस लोगों के पलंगों एवं खाटों पर कीमती बिछावन और तकिए होते थे। वे लोग जाड़ों में कम्बल एवं गर्मियों में मच्छरदानी का प्रयोग करते थे। रईसों की बैठकें कालीनों से सजाई जाती थीं। बैठकों में गोलाकार गाव-तकिये या मसनद होते थे।

हाथ से झलने वाले पंखों का भी चलन था। ये पंखे ताड़पत्र, हाथीदांत, जरी, रेशम, मोटे कागज आदि से बनते थे। अमीरों की हवेलियों में दास-दासियां पंखे झलते थे। छत की कड़ियों से बड़े-बड़े पंखों को लटकाया जाता था जिन्हें कक्ष के बाहर बैठे सेवक डोरी से खींचते थे। बादशाह या अमीरों के यहाँ पंखे के हत्थे सोने या चांदी के होते थे, जिनमें हीरे-जवाहरात जड़े होते थे।

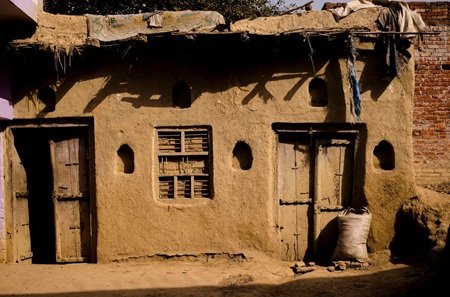

जन-साधारण के आवास: साधारण आय वाले लोगों के घर रईसों के घरों की तुलना में छोटे और साधारण होते थे। यदि घर मुख्य सड़क पर होता था तो नीचे की मंजिल में दुकानों के लिए कुछ स्थान आगे की ओर निकाल दिया जाता था। घरों की छत के साथ छज्जे भी होते थे जिनसे मकानों की दीवारों पर छाया रहती थी तथा धूप एवं वर्षा से बचाव होता था। दीवारों पर सफेदी पोती जाती थी। मध्यम वर्गीय लोगों के घर प्रायः पक्के एवं एक-दो मंजिल के होते थे जबकि निम्न मध्यमवर्गीय लोगों के घर कच्चे एवं एक-मंजिले होते थे।

निर्धन लोगों के आवास

निर्धन घास-फूस की झोंपड़ियों में रहते थे जिनमें कोई खिड़की या अलग कोठरी नहीं होती थी। एक झोंपड़ी में ही पूरा परिवार रहता था। दो झोंपड़ियों को मिलाकर बड़ा घर तैयार करना विशेष बात समझी जाती थी। झोंपड़ी का एक दरवाजा प्रवेश द्वार के रूप में होता था। कच्चे घरों एवं झौंपड़ियों के आंगन तथा दीवारें मिट्टी और गोबर से लीपे जाते थे।

कश्मीर में अधिकांश मध्यकालीन आवास में लकड़ी से बनते थे। बहुत-से लोग नावों पर भी रहते थे। झौंपड़ियों एवं कच्चे घरों में सोने के लिए प्रायः चटाई का प्रयोग होता था। गरीब लोग बिछावन के लिए केवल दरी या चादर का प्रयोग करते थे। गरीब लोग ताड़ और नारियल के पत्तों से बने पंखे प्रयोग करते थे।

मुख्य लेख : मध्यकालीन भारतीय समाज

मध्यकालीन सामाजिक व्यवहार एवं शिष्टाचार

मध्यकालीन आवास