अकबर का साम्राज्य विस्तार अकबर की राजधानी फतहपुर सीकरी के चारों ओर दूर-दूर तक हुआ। इतने बड़े देश पर अधिकार करने के लिए अकबर को इतना व्यापक विस्तार अभियान चलाना पड़ा।

अकबर का साम्राज्य विस्तार और नीति-वैषम्य

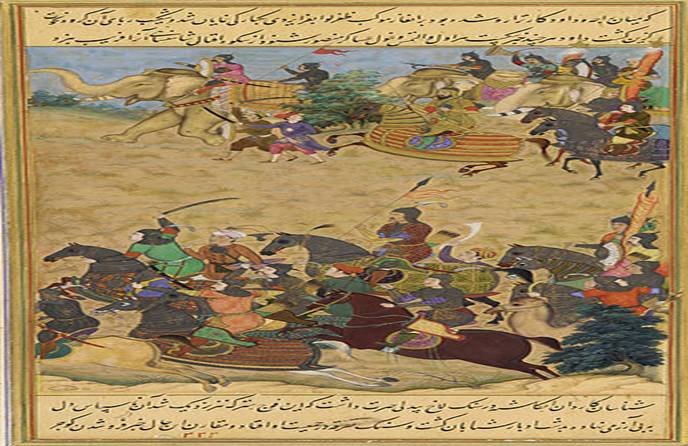

हुमायूँ द्वारा जीते गये भू-भाग तथा बैरम खाँ द्वारा विजित क्षेत्रों से आगे बढ़कर साम्राज्य विस्तार करने के लिये, अकबर को अफगानों तथा राजपूतों से लोहा लेना था। इसके लिये अकबर ने अलग-अलग नीतियों का निर्माण किया।

राजपूतों तथा अफगान राज्यों के साथ अलग-अलग नीतिइन दो शक्तियों के साथ संघर्ष करने में अकबर ने दो अलग प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। उसने जिन अफगान राज्यों पर आक्रमण किया उन्हें जीत कर अपने राज्य में मिला लिया और वहाँ पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया।

जिन राजपूत राज्यों ने उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, उनको उसने अभयदान देकर उनका राज्य उन्हीं को लौटा दिया और उनको अपना मित्र तथा सहयोगी बना लिया। इन नीति-वैषम्य के तीन प्रधान कारण बताये जाते हैं-

(1.) राजपूत अपने वचन के पक्के होते थे और संधि होने के बाद विश्वासघात नहीं करते थे परन्तु अफगान लोग संधि होने के बाद भी विश्वासघात करने में लेशमात्र संकोच नहीं करते थे।

(2.) राजपूत अपने राज्य का विस्तार नहीं करना चाहते थे। वे केवल इतना चाहते थे कि उन्हें उनके राज्य पर शासन करने दिया जाये। जबकि अफगान लोग, तृतीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख सकते थे।

(3.) मुगल साम्राज्य की स्थापना अफगान साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर की गई थी। इसलिये मुगल साम्राज्य को अफगानों की ओर से अधिक खतरा था और उनका अस्तित्त्व मुगल साम्राज्य के लिये कभी भी घातक सिद्ध हो सकता था। इसलिये अकबर ने अफगान राज्यों के अस्तित्त्व को समाप्त करने तथा राजपूतों को मित्र बनाने की नीति अपनाने का निर्णय लिया।

अकबर का साम्राज्य विस्तार

मालवा विजय

अकबर ने आधमखाँ तथा पीर मुहम्मद की अध्यक्षता में एक सेना मालवा विजय के लिए भेज दी। मालवा का शासक बाजबहादुर मुगल सेना का सामना नहीं कर सका और परास्त होकर बुरहानपुर की और भाग गया। आधम खाँ ने मालवा में युद्ध बंदियों के साथ बड़ा अत्याचार किया।

आधम खाँ ने स्त्रियों तथा बच्चों पर भी अत्याचार किया तथा लूट का माल एवं बाजबहादुर की स्त्रियों को अपने पास रखकर बादशाह को भी अप्रसन्न कर दिया। उसने बादशाह के पास थोड़े से हाथी भेज दिये। इसलिये अकबर ने उसे दण्डित करने का निर्णय लिया।

अकबर ने 27 अप्रैल 1561 को आखेट के बहाने मालवा के लिए प्रस्थान किया। आधम खाँ अत्यन्त भयभीत हो गया। उसने लूट का सारा माल और बाजबहादुर के हरम की स्त्रियों को बादशाह के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अकबर सन्तुष्ट होकर आगरा लौट आया। आगरा लौटने के बाद अकबर ने आधमखाँ को वापस बुला लिया और मालवा विजय का कार्य पीर मुहम्मद को सौंप दिया।

पीर मुहम्मद ने बुरहानपुर तथा बीजागढ़ पर आक्रमण किया परन्तु उसके पास पर्याप्त सेना नहीं थी। इसलिये वह बाजबहादुर तथा खानदेश के शासक की संयुक्त सेनाओं के समक्ष नहीं ठहर सका और उसे पीछे हटना पड़ा। जब पीर मुहम्मद नर्मदा नदी पार करने का प्रयत्न कर रहा था तब वह अपने घोड़े से गिर पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। बाजबहादुर ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अकबर ने अब्दुल्लाखाँ उजबेग को मालवा विजय के लिये भेजा। उसने बाजबहादुर को पुनः मालवा से मार भगाया। बाजबहादुर ने भागकर मेवाड़ की पहाड़ियों में शरण ली।

बिहार विजय

बैरम खाँ के मरने के बाद बिहार के अफगानों ने एक बार पुनः अपने भाग्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने आदिलशाह के पुत्र शेर खाँ को अपना शासक घोषित करके एक विशाल सेना के साथ जौनपुर पर आक्रमण कर दिया। खानेजमाँ ने अफगानों पर पीछे से आक्रमण करके उन्हें मार भगाया।

खाने जमाँ ने भी आधमखाँ की भाँति लूट का सारा माल अपने पास रख लिया। यह भी खबर फैल गई कि वह बिहार में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की योजना बना रहा है। जब अकबर को इसकी जानकारी मिली तब 17 जुलाई 1561 को उसने मुनीमखाँ के साथ पूर्व के लिये प्रस्थान किया।

खाने जमाँ अपने भाई बहादुरखाँ के साथ कड़ा पहुँचा। उसने बहुत से हाथियों तथा मूल्यवान् उपहारों के साथ अकबर का अभिनन्दन किया। अकबर ने उन दोनों भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया और 21 अगस्त 1561 को आगरा लौट आया किंतु खानेजमाँ तथा बहादुरखाँ शान्त नहीं बैठे। वे अवसर पाते ही विद्रोह करते रहे। अकबर ने दृढ़तापूर्वक उनके विद्रोहों का दमन किया और मुनीमखाँ को बिहार का शासक नियुक्त कर दिया।

बंगाल विजय

बंगाल के शासक सुलेमान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी परन्तु 1572 ई. में उसका निधन हो गया और उसका पुत्र दाऊद बंगाल का शासक बना। वह स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगा। जब अकबर को इसकी सूचना मिली तब उसने मुनीमखाँ को बंगाल पर आक्रमण करने का आदेश दिया।

मुनीम खाँ ने पहले तो समझौते की बातचीत की परन्तु इसमें सफल नहीं रहने पर पटना पर आक्रमण कर दिया। दाऊद एक दुर्ग में बंद हो गया। बहुत प्रयास करने पर भी मुनीमखाँ दुर्ग को नहीं ले सका। तब उसने अकबर से निवेदन किया कि वह स्वयं आकर समस्या को सुलझाये।

20 जून 1578 को अकबर ने आगरा से पटना के लिये प्रस्थान किया और 8 अगस्त को वहाँ पहुँच गया। दाऊद भयभीत होकर रात्रि में दुर्ग से भाग खड़ा हुआ। पटना पर अकबर का अधिकार हो गया। अकबर ने अफगानों का पीछा किया। अकबर की सेनाएँ बंगाल की राजधानी गौड़ तक पहुँच गईं।

दाऊद भयभीत होकर उड़ीसा की तरफ भागा परन्तु राजा टोडरमल तथा मुनीमखाँ ने वहाँ भी उसका पीछा किया। अन्त में दाऊद ने परास्त होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे वार्षिक कर देने का वचन दिया। कुछ दिन बाद दाउद ने संधि तोड़ दी। मुगलों ने फिर से उस पर आक्रमण किया और उसका सिर काट डाला। इस प्रकार बंगाल मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। कुछ दिन बाद उड़ीसा भी मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया।

गुजरात विजय

बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को जीतने के बाद अकबर ने अफगानों के अन्तिम केन्द्र गुजरात पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अकबर गुजरात को अपनी पैतृक सम्पत्ति समझता था क्योंकि उसके पिता हुमायूँ ने एक बार गुजरात को जीता था। गुजरात विद्रोही मिर्जाओं की भी शरणस्थली बन गया था।

इन दिनों गुजरात की दशा बड़ी शोचनीय थी क्योंकि बहादुरशाह के बाद उसके समस्त उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। उनके शासन में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। गुजरात के अमीर एतमाद खाँ ने अकबर के पास निमन्त्रण भेजा कि वह गुजरात की प्रजा को इस संकट से मुक्त करे।

अकबर ने गुजरात जाने का निश्चय किया और 4 जनवरी 1572 को सेना के साथ गुजरात के लिये प्रस्थान कर दिया। 20 नवम्बर को अकबर अहमदाबाद पहुँच गया। दक्षिण गुजरात में विद्रोही मिर्जा विद्यमान थे। इसलिये अकबर खम्भात होता हुआ सूरत पहुँचा तथा दुर्ग का घेरा डाल दिया।

दुर्ग का घेरा लगभग डेढ़ महीने तक चलता रहा। इसी बीच अहमदाबाद के गवर्नर अजीज कोका ने मिर्जाओं को बुरी तरह परास्त किया। 26 फरवरी 1573 को सूरत के दुर्ग पर भी अकबर का अधिकार हो गया। गुजरात का शासक मुजफ्फरशाह (तृतीय) कैद कर लिया गया तथा गुजरात मुगल साम्राज्य का प्रान्त बन गया। अकबर ने अजीज कोका को गुजरात का गवर्नर बना दिया। मिर्जाओं ने उपद्रव करने का प्रयत्न किया परन्तु उन्हें नष्ट कर दिया गया।

अकबर द्वारा सीमान्त प्रदेशों की विजय

भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर स्थित पर्वतीय मार्गों से विदेशी आक्रमण होते रहे थे। इस कारण अकबर के लिये यह आवश्यक था कि वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिये गजनी, काबुल, कन्दहार, बिलोचिस्तान तथा सिंध आदि सीमांत प्रदेशों पर अपना प्रभाव स्थापित करे और वहाँ सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करके उनमें मजबूत सैन्य बल रखे।

काबुल पर अधिकार

हुमायूं के मरने के बाद उसके भारतीय साम्राज्य का शासन उसके बड़े पुत्र अकबर को और काबुल का प्रबन्ध हुमायूँ के छोटे पुत्र मिर्जा हकीम को मिला था। तख्त पर बैठते समय दोनों ही अल्प वयस्क बालक थे। इसलिये अकबर ने बैरम खाँ के संरक्षण में और हकीम ने मुनीमखाँ के संरक्षण में शासन करना आरम्भ किया था।

जिस समय बैरम खाँ ने अकबर से विद्रोह किया उस समय भी मुनीम खाँ काबुल का शासन संभाल रहा था। बैरम खाँ के विद्रोह की सूचना पाकर मुनीमखाँ ने काबुल का शासन अपने पुत्र गनीखाँ को सौंप दिया और वह स्वयं अकबर की सहायता करने के लिए पंजाब चला आया।

मुनीम खाँ की अनुपस्थिति में हकीम की माँ चूचक बेगम ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और गनी खाँ को दुर्ग में घुसने देने से मना कर दिया। अब वह काबुल में अकबर के प्रभुत्व को समाप्त कर देने की योजनाएँ बनाने लगी। जब अकबर को इसकी सूचना मिली तब उसने मुनीम खाँ को काबुल पर अधिकार करने के लिए भेजा परन्तु वह परास्त होकर लौट आया। साम्राज्य की अन्य समस्याओं में व्यस्त होने के कारण अकबर काबुल की ओर ध्यान नहीं दे सका। हकीम स्वतन्त्रता पूर्वक काबुल पर शासन करने लगा।

हकीम की माँ चूचक बेगम ने अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर अपने पुत्र को हिन्दुस्तान का बादशाह बनाने की योजना बनाई। उसे उजबेग सरदारों से भी प्रोत्साहन मिला। इसलिये हकीम ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। उजबेगों ने भी उसका साथ दिया और विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया।

जब अकबर को इसकी सूचना मिली तब उसने स्वयं एक सेना लेकर पंजाब के लिए प्रस्थान किया। हकीम भयभीत होकर काबुल भाग गया। अकबर ने उसका पीछा नहीं किया और उजबेगों के विद्रोह को दबाने में लग गया। इसके बाद 1580 ई. तक हकीम चुप रहा।

1581 ई. में अमीरों के उकसाने पर उसने फिर पंजाब पर आक्रमण किया। इस बार अकबर ने उसका पीछा किया और उसे काबुल से भी निकाल बाहर किया। हकीम ने अकबर से क्षमा याचना की। इस पर अकबर ने उसे फिर से काबुल का शासक बना दिया। इसके बाद फिर कभी हकीम ने विद्रोह नहीं किया। 1585 ई. में हकीम की मृत्यु हो गई और काबुल पर अकबर का प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित हो गया।

कबाइली क्षेत्रों पर अधिकार

अफगानिस्तान तथा भारत की पश्चिमोत्तर सीमा के मध्य स्थित पहाड़ी प्रदेश कबाइली क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में उजबेग, रोशनियाँ, युसुफजाई आदि कबीले निवास करते थे जो बड़े ही विद्रोही प्रकृति के थे। काबुल की रक्षा के लिए इन कबीलों पर नियंत्रण रखना आवश्यक था। इसलिये अकबर ने इन कबीलों को परास्त करके उन्हें अपने नियंत्रण में लाने का निश्चय किया।

अकबर ने सबसे पहले उजबेगों का दमन आरम्भ किया क्योंकि उजबेगों तथा मुगलों की पुश्तैनी शत्रुता थी और उन्हीं से अकबर को सबसे बड़ा खतरा था। उजबेगों की शक्ति छिन्न-भिन्न करने के बाद अकबर ने रोशनिया कबीले का दमन किया। इसके बाद अकबर ने बीरबल तथा जैनीखाँ को यूसुफजाइयों का दमन करने के लिए भेजा। ये दोनों सेनापति सहयोग से काम नहीं कर सके। बीरबल को यूसुफजाइयों ने मार डाला।

बीरबल की मृत्यु से अकबर बहुत दुखी हुआ। उसने दो दिन तक कुछ नहीं खाया-पिया। अंत में अकबर ने राजा टोडरमल तथा शाहजादा मुराद की अध्यक्षता में एक सेना भेजी। इस सेना ने यूसुफजाइयों को परास्त करके उनकी शक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया। इस प्रकार पश्चिमोत्तर प्रदेश के कबाइली क्षेत्रों पर अकबर का पूर्ण नियंत्रण हो गया।

काश्मीर विजय

अकबर ने 1586 ई. में राजा भगवानदास तथा कासिमखाँ की अध्यक्षता में एक सेना काश्मीर पर आक्रमण करने के लिये भेजी। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण काश्मीर में मुगल सेना को भयानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परन्तु अन्त में वह काश्मीर के शासक यूसुफखाँ तथा उसके पुत्र याकूत को परास्त करने में सफल हुई। पिता-पुत्र को बन्दी बनाकर बिहार भेज दिया गया और मानसिंह को काश्मीर का शासक बना दिया गया। इस प्रकार काश्मीर मुगल साम्राज्य का अंग बन गया।

सिन्ध विजय

पश्चिमोत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए सिन्ध पर अधिकार करना आवश्यक था। उत्तरी सिन्ध पहले से ही मुगल साम्राज्य के अधीन था। केवल दक्षिण सिन्ध को जीतना था, जहाँ पर मिर्जा जानी थट्टा को अपनी राजधानी बनाकर स्वतन्त्रता पूर्वक शासन कर रहा था।

1590 ई. में अकबर ने मुल्तान के हाकिम अब्दुर्रहीम खानखाना को थट्टा पर अधिकार करने के लिये भेजा। मिर्जा जानी मुगलों की विशाल सेना का सामना नहीं कर सका और उसने थट्टा तथा सिंहवान के दुर्ग मुगलों को समर्पित कर दिये। अकबर ने मिर्जा जानी के साथ उदारता का व्यवहार किया और उसे अपना जागीरदार बना लिया।

बिलोचिस्तान विजय

सिन्ध विजय के उपरान्त अकबर ने बिलोचिस्तान पर अधिकार करने का निश्चय किया। इन दिनों बिलोचिस्तान अफगानों के अधिकार में था। 1595 ई. में अकबर ने मासूम खाँ की अध्यक्षता में एक सेना बिलोचिस्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इस सेना ने सम्पूर्ण बिलोचिस्तान को जीत लिया। इस प्रकार यह क्षेत्र भी अकबर के अधीन हो गया।

कन्दहार विजय

कन्दहार सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण नगर था। इसे भारत का फाटक कहा जाता था। इससे होकर ही विदेशी सेनाएँ भारत में प्रवेश कर सकती थीं। फारस के शाह तथा दिल्ली के बादशाह दोनों की दृष्टि कन्दहार पर लगी रहती थी। इन दिनों कन्दहार पर फारस के शाह का अधिकार था।

उसने मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को वहाँ का प्रांतपति बना रखा था। किसी कारण से फारस का शाह, मुजफ्फर हुसैन मिर्जा से नाराज हो गया। उजबेग लोग भी कन्दहार पर आक्रमण करके उसे तंग कर रहे थे। इस स्थिति में मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने कन्दहार का दुर्ग अकबर को समर्पित कर दिया। इस प्रकार बिना युद्ध किये ही कन्दहार अकबर के अधिकार में आ गया।

अकबर द्वारा दक्षिण भारत पर विजय

विंध्याचल की पहाड़ियाँ भारत को उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में विभक्त करती हैं। उत्तर भारत के कई शासक दक्षिण भारत पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित करते आये थे। जब अकबर ने मालवा, गुजरात तथा उड़ीसा पर अधिकार कर लिया तब उसका राज्य दक्षिण भारत की सीमा से जा लगा। अकबर ने दक्षिण भारत पर अधिकार करने का निश्चय किया।

दक्षिण भारत पर विजय

इस निश्चय के कई कारण थे-

(1.) अकबर की साम्राज्यवादी नीति

अकबर महत्त्वाकंाक्षी बादशाह था। वह सम्पूर्ण भारत पर अपना एकछत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहता था।

(2.) उदासीनता असम्भव

चूँकि मालवा, गुजरात तथा उड़ीसा मुगल साम्राज्य के अंग बन गये थे और ये तीनों ही राज्य दक्षिण भारत के राज्यों के समीपवर्ती थे, इसलिये मुगल साम्राज्य के सूबेदारों का दक्षिण के राज्यों के अधिकारियों से सीमा, व्यापार, क्षेत्र तथा धर्म सम्बन्धी झगड़े हो जाना स्वाभाविक था। ये शिकायतें लगातार अकबर तक पहुँचती रहती थीं। इसलिये अकबर का दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से उदासीन रहना असंभव हो गया।

(3.) दक्षिण की अव्यवस्था

इन दिनों दक्षिण भारत की दशा अत्यंत शोचनीय थी। बहमनी राज्य छिन्न-भिन्न होकर पाँच स्वतन्त्र राज्यों- अहमद नगर, बीजापुर, गोलकुण्डा, बीदर तथा बरार में विभक्त हो गया था। जब तक विजय नगर का हिन्दू राज्य जीवित था तब तक ये पाँचों राज्य संगठित होकर उससे मोर्चा लेते रहे परन्तु जब 1565 ई. में विजयनगर की पराजय तथा उसका उन्मूलन हो गया तब दक्षिण के मुसलमान राज्य सर्वोच्चता के लिए परस्पर संघर्ष करने लगे। अकबर ने दक्षिण की इस राजनीतिक कुव्यवस्था से लाभ उठाने का निश्चय किया।

(4.) मुसलमानों में धार्मिक संघर्ष

दक्षिण के राज्यों में इन दिनों शिया, सुन्नी तथा महदवी लोग एक-दूसरे को उन्मूलित करने का प्रयास कर रहे थे। दक्षिण भारत के मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता अंततः इस्लाम का ही नुक्सान कर रही थी इसलिये अकबर को दक्षिण भारत पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन करना ही बेहतर लगा।

(5.) पुर्तगालियों के दमन का निश्चय

इन दिनों अरब सागर के तट पर पुर्तगालियों की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। ये लोग अपनी राजनीतिक तथा व्यापारिक शक्ति बढ़ाने के साथ-साथ अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे थे। ये लोग धार्मिक उन्माद के कारण भारतीयों पर बड़े अत्याचार करते थे। इसलिये अकबर ने उनकी उपस्थिति से आश्ंाकित होकर उन्हें अरब सागर के तट से उन्मूलित करने का निश्चय किया।

पुर्तगालियों को उन्मूलित करने के दो उपाय थे- या तो अकबर स्वयं एक विशाल जहाजी बेड़े का निर्माण करके पुर्तगालियों पर आक्रमण करता या फिर वह दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार करके उनके साधनों से पुर्तगालियों पर आक्रमण करता। अनेक कारणों से जहाजी बेड़े का निर्माण संभव नहीं था। इसलिये अकबर ने दक्षिण के राज्यों को मुगल साम्राज्य के अधीन लाने का निर्णय किया।

(6.) सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति

साम्राज्य विस्तार के लिये अकबर ने विशाल सेना का निर्माण कर लिया था। इस सेना को राजधानी के निकट रखना अत्यंत खतरनाक था। वह किसी भी समय विद्रोह कर सकती थी। सेना की विभिन्न टुकड़ियों में संघर्ष न हो इसके लिये उसे निरन्तर युद्धों में संलग्न रखना आवश्यक था। इस सेना का वेतन चुकाने के लिये धन की आवश्यकता रहती थी। सेना की इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति दक्षिण भारत पर आक्रमण करके की जा सकती थी।

(7.) शान्तिपूर्ण प्रयासों की विफलता

प्रारम्भ में अकबर ने दक्षिण के राज्यों के साथ शान्ति पूर्वक समझौता करने का प्रयत्न किया। 1591 ई. में उसने दक्षिण के चार प्रधान राज्यों- अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा तथा खानदेश के पास प्रस्ताव भेजा कि वे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। खानदेश के शासक ने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया किंतु शेष तीनों राज्यों ने अकबर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसलिये अकबर को दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण करने का निश्चय करना पड़ा।

अहमदनगर पर आक्रमण

अकबर ने सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण किया। इन दिनों अहमदनगर की दशा अत्यंत शोचनीय थी। वहाँ का सुल्तान मर गया था और राज्य में उत्तराधिकार के लिये झगड़ा चल रहा था। दरबार में दो दल हो गये थे। एक दल ने बाजी अपने हाथ से निकलती देखकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उससे सहायता की प्रार्थना की।

दूसरे दल ने चाँद बीबी के नेतृत्व में मुगलों से युद्ध करने का निश्चय किया। अकबर ने अहमदनगर के गृह युद्ध से लाभ उठाया। उसने 1599 ई. में शाहजादा मुराद तथा अब्दुर्रहीम खानखाना की अध्यक्षता में एक सेना अहमदनगर पर आक्रमण करने भेजी। चाँद बीबी ने दृढ़ता से मुगलों का सामना किया और उन्हें पीछे धकेल दिया।

मुगलों की प्रबल सेना तथा उसके प्रचुर साधनांे के समक्ष अहमदनगर की सेना बहुत दिनों तक नहीं टिक सकी। इसलिये चाँद बीबी ने मुगलों से सन्धि कर ली और बरार का प्रान्त उन्हें दे दिया। अहमदनगर के अमीरों ने इस सन्धि का विरोध किया क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी मान हानि समझी और एक विशाल सेना लेकर बरार पर आक्रमण कर दिया। प्रारम्भ में उन्हें कुछ सफलता मिली परन्तु अन्त में वे परास्त हो गये। अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया।

असीरगढ़ विजय

अभेद्य माना जाने वाला असीरगढ़ दुर्ग खानदेश में स्थित था। यह दुर्ग दक्षिण भारत के मार्ग में स्थित होने से दक्षिण का फाटक कहलाता था। दक्षिण विजय के लिए इस दुर्ग पर अधिकार करना आवश्यक था। यद्यपि खानदेश के सुल्तान रजा अली खाँ ने अकबर के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था परन्तु उसके मर जाने के बाद उसके पुत्र मीरन बहादुर खाँ ने स्वतन्त्र शासक की तरह शासन करना आरम्भ कर दिया था।

अकबर की एक सेना ने खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर तथा दूसरी सेना ने असीरगढ़ दुर्ग पर घेरा डाला। मुगल सेना ने बड़ी सरलता से बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया किंतु असीरगढ़ का घेरा 6 महिने तक चलता रहा। जब सफलता की मिलती दिखाई नहीं दी तब अकबर ने मीरन बहादुर को संधि के बहाने से अपने शिविर में बुलाकर कैद कर लिया।

फिर भी दुर्ग रक्षकों ने दुर्ग के फाटक नहीं खोले। इस पर अकबर ने दुर्ग रक्षकों को रिश्वत देकर दुर्ग का द्वार खुलवा लिया और उस पर अधिकार कर लिया। अहमदनगर तथा असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो जाने से मुगलों के लिये दक्षिण के अन्य राज्यों पर विजय का काम आसान हो गया।

अकबर की राजपूतों पर विजय

अकबर की राजपूत नीति तथा अकबर की राजपूतों पर विजय के बारे में हम अकबर की राजपूत नीति तथा अकबर की राजपूतों पर विजय के बारे में हम अलग अध्यायों में विस्तार से चर्चा करेंगे।

अकबर का साम्राज्य विस्तार कभी रुका नहीं, अकबर की अंतिम सांस तक अकबर के साम्राज्य का विस्तार चलता रहा।

मूल आलेख – मुगल सल्तनत की पुनर्स्थापना – जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर

अकबर के शासन सम्बन्धी उद्देश्य

अकबर का साम्राज्य विस्तार