आर्यों का आर्थिक जीवन अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में रखा जा सकता है। पहला है- ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन और दूसरा है उत्तरवैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन। इस अध्याय में में हम ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन

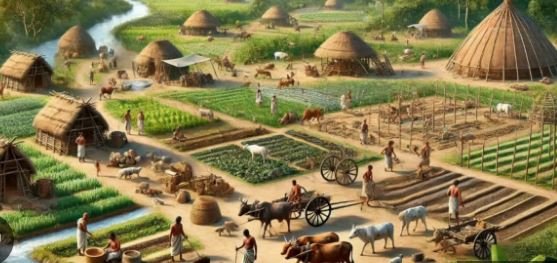

ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन सरल था, उसमें जटिलता उत्पन्न नहीं हुई थी। प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों की अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः पशुचारी थी, अन्न-उत्पादक नहीं थी, इसलिए लोगों से नियमित करों की उगाही बहुत कम होती थी। भूमि अथवा अनाज के दान के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। समाज में कबीलाई बंधन शक्तिशाली थे। करों की उगाही अथवा भू-संपत्ति के आधार पर सामाजिक वर्ग अभी अस्तित्त्व में नहीं आए थे। इस काल की आर्थिक दशा इस प्रकार से थी-

(1) गाँवों की व्यवस्था

ऋग्वैदिक आर्य गाँवों में रहते थे। ऋग्वेद में नगरों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। गाँव पास-पास होते थे। वन्य पशुओं एवं शत्रुओं से सुरक्षा के लिए मिट्टी के घरों वाली बस्तियों की झाड़ियों अथवा अन्य कांटों आदि से किलेबंदी की जाती थी। अधिकांश घर बांस तथा लकड़ी के बने होते थे।

(2) कृषि

ऋग्वैदिक आर्यों का प्रधान व्यवसाय कृषि था। प्रत्येक परिवार का अलग खेत होता था परन्तु चरागाह सबका एक होता था। खेती हल से की जाती थी। ऋग्वेद के आरंभिक भाग में फाल के उल्लेख मिलते हैं। उनके फाल सम्भवतः लकड़ी के बने होते थे। ऋग्वैदिक लोग बुवाई, कटाई और मंडाई से परिचित थे। उन्हें विभिन्न ऋतुओं की भी अच्छी जानकारी थी। ये लोग प्रधानतः गेहूँ तथा जौ की खेती करते थे। इस काल के आर्य, फल तथा तरकारी भी पैदा करते थे।

(3) पशु-पालन

ऋग्वैदिक आर्यों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशु-पालन था। पशुओं में गाय का सर्वाधिक महत्त्व था, क्योंकि यह सर्वाधिक उपयोगी होती थी। गाय को अध्न्या कहा गया है अर्थात् जो मारी न जाय। ऋग्वेद में गाय के बारे में आए बहुत सारे उल्लेखों से यही सिद्ध होता है कि आर्य पशुपालक थे। अधिकांश लड़ाइयां उन्होंने गायों के लिए लड़ी थीं।

ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का उपयोग हुआ हैं। जिसका अर्थ ‘गायों की खोज’ होता है। गाय को सबसे बड़ी सम्पत्ति समझा जाता था। बैलों से हल जोतने तथा गाड़ी खींचने के काम लिया जाता था। घोड़ों का प्रयोग रथों में किया जाता था। आर्यों द्वारा पाले जाने वाले अन्य पशु, भेड़, बकरी तथा कुत्ते थे। कुत्ते घरों तथा बस्तियों की रखवाली करते थे।

(4) पशुओं का शिकार

ऋग्वैदिक आर्य मांस खाते थे। इसलिए वन्य पशुओं का शिकार भी उनकी जीविका का साधन था। ये लोग धनुष-बाण तथा लोहे के भालों द्वारा सूअर, हरिण तथा भैंसों का शिकार करते थे और पक्षियों को जाल में फंसा कर पकड़ते थे। शेरों को चारों ओर से घेर कर मारा जाता था।

(5) मृद्भाण्ड

हरियाणा के भगवानपुरा से और पंजाब के तीन स्थलों से चित्रित धूसर मृदभांड और बाद के काल के हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। भगवानपुरा में मिली वस्तुओं का तिथि निर्धारण ई.पू.1600 से ई.पू.1000 तक किया गया है। ऋग्वेद की रचना इस काल में हो रही थी। इन चारों स्थानों का भौगोलिक क्षेत्र वही है जो ऋग्वेद में दर्शाया गया है।

यद्यपि इन चारों स्थलों पर चित्रित धूसर पात्र मिले हैं फिर भी यहाँ से न तो लौह-सामग्री और न ही अनाज मिले हैं। अतः हम चित्रित धूसर मृद्भांड की एक लौह-पूर्व अवस्था के बारे में सोच सकते हैं जो ऋग्वैदिक अवस्था की समकालिक है।

(6) दस्तकारी के कार्य

ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पकारों के उल्लेख मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि आर्य लोग इन शिल्पों से भली-भांति परिचित थे। तांबे अथवा कांसे के लिए प्रयुक्त अयस शब्द से ज्ञात होता है कि उन्हें धातुकर्म की जानकारी थी। जब वे उप-महाखंड के पश्चिमी भाग में बसे हुए थे तब वे सम्भवतः राजस्थान के खेतड़ी की खानों से तांबा प्राप्त करते होंगे। ऋग्वैदिक-काल के बढ़ई रथ तथा गाड़ियाँ बनाते थे। ये लोग लकड़ी के प्याले भी बनाते थे और उन पर बहुत अच्छी नक्काशी करते थे। शिल्पी ताम्बे एवं कांसे के विभिन्न प्रकार के बर्तन, अस्त्र-शस्त्र और अन्य उपयोगी वस्तुएँ बनाते थे। सुनार, सोने-चांदी के आभूषण बनाते थे। चर्मकार लोग चमड़े की वस्तुएँ बनाते थे। सीना-पिरोना, चटाइयां बुनना, ऊनी तथा सूती कपड़े बनाना आदि भी जीविका के साधन थे। कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे।

(7) व्यापार

ऋग्वैदिक आर्यों की जीविका का एक साधन व्यापार भी था। ये लोग विदेशी तथा आन्तरिक दोनों प्रकार का व्यापार करते थे। प्रारम्भ में व्यापार वस्तु-विनिमय द्वारा होता था। बाद में गाय द्वारा मूल्य आंका जाने लगा और अन्त में सोने-चांदी से बनी मुद्राओं का प्रयोग होने लगा। इस काल में निष्क नामक मुद्रा का व्यवहार होने लगा। कपड़े, चमड़े तथा चद्दरें व्यापार की मुख्य वस्तुएँ होती थीं। माल ले जाने के लिए गाड़ियों तथा रथों का प्रयोग किया जाता था। नदियों को पार करने के लिए नावों का प्रयोग होता था।

(8) ऋण की प्रथा

ऋग्वैदिक-काल में ब्याज पर ऋण देने की प्रथा थी। वैश्य, साहूकार तथा महाजन यह कार्य करते थे और यह उनकी जीविका का प्रमुख साधन होता था। ऋण चुकाना एक धार्मिक कर्त्तव्य समझा जाता था और न चुकाने पर उसे निश्चित समय तक महाजन की सेवा करनी पड़ती थी।

ऋग्वैदिक सामाज में कलाओं का विकास

बौद्धिक परिपक्वता के कारण ऋग्वैदिक-काल के लोगों ने विभिन्न प्रकार की रचनात्मक कलाओं का विकास किया। वे सही अर्थों में कला-प्रेमी थे।

(1) काव्य कला

ऋग्वैदिक आर्य, काव्य-कला में बड़े कुशल थे। ऋग्वेद पद्य शैली में लिखा गया है। ऋग्वेद का अधिकांश काव्य धार्मिक गीति-काव्य है। इस काल की कविता में स्वाभाविकता तथा सौन्दर्य है। उषा की प्रशंसा में ऋषियों ने बड़ी भावुकता प्रकट की है।

(2) लेखन कला

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक आर्य लेखन-कला से परिचित थे अथवा नहीं परन्तु डॉ. भण्डारकर आदि अनेक विद्वानों की धारणा है कि वे इस कला को जानते थे। उस काल के मृदभाण्डों पर बनी आकृतियां ब्राह्मी लिपि जैसी दिखती हैं।

(3) अन्य कलाएँ

ऋग्वैदिक आर्य अन्य कई कलाओं में प्रवीण थे। गृह निर्माण-कला में वे इतने निपुण थे कि सहस्र-स्तम्भ तथा सहस्र-द्वार के भवनों का निर्माण करते थे। ऋग्वैदिक आर्य कताई, बुनाई, रगांई, धातु-कला, संगीत कला, नृत्य कला एवं गायन कला में भी निपुण थे।

मुख्य अध्याय – ऋग्वैदिक समाज एवं धर्म

आर्यों का आर्थिक जीवन