मध्य काल में नारी की स्थिति प्राचीन काल की अपेक्षा बहुत अधिक खराब हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण भारत में इस्लाम का शासन स्थापित हो जाना था। विदेशी आक्रांताओं के भय से नारी के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जाना पुरुष-संरक्षण के बिना असंभव हो गया।

भारत के इतिहास में मध्य-काल विदेशी आक्रांताओं के भीषण आक्रमणों का काल है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में अत्यधिक गिरावट आई। संयुक्त परिवार में पुत्रियों को शिक्षा एवं सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वे परायी धरोहर समझी जाने लगीं। स्त्रियों का प्रमुख कार्य परिवार के सदस्यों की सेवा करने तक सीमित हो गया। मध्य-काल में नारी भोग की वस्तु समझी जाने लगी।

विदेशी आक्रांताओं के हाथों में पड़ने से बचने के लिए समाज में सती-प्रथा, जौहर, बाल-विवाह जैसी प्रथाओं को बढ़ावा मिला तथा कन्या-वध जैसी नई कुप्रथाओं ने जन्म लिया।

शिक्षा एवं सम्पत्ति के अधिकारों से पूर्णतः वंचित होने के कारण मध्य-काल में स्त्रियों की दशा इतनी गिर गई कि उसने पुरुष प्रधान समान के समस्त अंकुश चुपचाप स्वीकार कर लिए। परिवार की बड़ी-बूढ़ी अशिक्षित स्त्रियां स्वयं को धर्म की रक्षक समझकर अपनी ही विधवा बहुओं की शत्रु बन गईं।

जिस स्त्री के पेट से पुत्र का जन्म नहीं होता था, उसे भी परिवार की अन्य महिलाओं की प्रताड़ना सहन करनी पड़ती थी। घर की वृद्धाएं अपने पुत्रों को पुत्र प्राप्ति हेतु दूसरा विवाह करने के लिए उकसाती थीं।

पर्दा प्रथा, सती-प्रथा, बाल-विवाह, बहु-विवाह आदि कुरीतियों के पनप जाने के कारण इस युग के परिवारों में स्त्रियों का वह सम्मान नहीं रहा जो उसे वैदिक एवं उत्तरवैदिक-काल में प्राप्त था। अनमेल-विवाह के कारण बहुत सी स्त्रियों का जीवन नर्क बन गया क्योंकि वे प्रायः बहुत कम आयु में विधवा होकर अभिशप्त जीवन जीती थीं।

मध्य काल में नारी की स्थिति

भारत पर इस्लाम के आक्रमण ई.712 से आरम्भ हो गए थे किंतु ई.1192 तक इस्लामी आक्रांता सिन्ध एवं पंजाब के कुछ हिस्सों पर ही अपना शासन स्थापित कर पाए थे। ई.1192 में पृथ्वीराज चौहान (तृतीय) की पराजय के बाद उत्तरी भारत के बहुत बड़े हिस्से पर इस्लामी शासन की स्थापना हो गई जो समय के साथ विस्तृत होती चली गई।

इस्लामी आक्रांता अपने साथ बलपूर्वक इस्लाम के विस्तार का उद्देश्य लेकर आए थे। भारतीय समाज को इस आंधी का सामना करने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए थी, भारतीय समाज वह तैयारी नहीं कर सका। इस कारण हिन्दू समाज को सामाजिक वर्जनाओं की दीवारों में बंद किया गया ताकि हिन्दू जाति अपने धर्म एवं रक्त की शुद्धता को बचाए रख सके और वह आक्रांताओं के हाथों में न पड़ सके। इन वर्जनाओं के कारण मध्य काल में नारी की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। उसकी स्वतंत्रताए शिक्षा और सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार सभी कुछ खतरे में पड़ गए।

पर्दा-प्रथा

मुस्लिम महिलाओं को अरब और तुर्किस्तान में हिजाब एवं बुर्के में रहना अनिवार्य था। भारत में भी मुस्लिम आक्रांताओं ने महिलाओं के लिए पर्दा अनिवार्य किया। एक ओर तो वे महिलाएं जो इस्लाम स्वीकार कर लेती थीं, हिजाब और बुर्के में बंद हो जाती थीं और दूसरी ओर हिन्दू महिलाएं भी यदि घर से बाहर निकलतीं तो अपने मुंह पर पर्दा डालती थीं और अपना शरीर चद्दर से अच्छी तरह ढंकती थीं ताकि किसी पुरुष की दृष्टि उसके मुंह एवं शरीर पर न पड़े। इस प्रकार मध्य काल में नारी पर्दे में बंद कर दी गई।

मुगल बादशाह अकबर ने भी स्त्री के सम्बन्ध में कठोर आदेश जारी किए- ‘यदि कोई नौजवान युवती गलियों एवं बाजारों में बगैर घूँघट के दिखाई दे या जान-बूझकर उसने पर्दे को तोड़ा है तो उसे वेश्यालय में ले जाया जाए और उसी पेशे को अपनाने दिया जाय।’

16वीं सदी के यात्री बरबोसा ने बंगाल की औरतों में पर्दा-प्रथा के प्रचलन का उल्लेख करते हुए लिखा है- ‘अमीर और शाही परिवारों में पुरुषों और औरतों के बीच संदेशवाहक का काम करने के लिए हिंजड़े रखे जाते थे। पर्दा-प्रथा के कारण, बीमार औरतों के इलाज के लिए भी मर्द चिकित्सक को शाही हरम एवं अमीरों के जनाने में प्रवेश नहीं दिया जाता था। औरतें अपने घरों से बहुत कम बाहर निकलती थीं। घर से बाहर निकलना अनिवार्य होने पर वे बांदियों तथा हिंजड़ों से घिरी हुई रहती थीं और पूरी तरह ढंकी हुई पालकी में बन्द होकर जाती थीं।’

यदि कोई मुसलमान महिला किसी कारण-वश थोड़े से समय के लिए भी पर्दा हटा लेती थी तो उसे भंयकर परिणाम भोगना पड़ता था। काबुल के गवर्नर अमीर खाँ ने अपनी औरत को केवल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह हाथी के पागल हो जाने पर जान बचाने के लिए नीचे कूदते समय वह बेपर्दा हो गई थी।

किसी भी मुसलमान महिला को अपने पति की उपस्थिति में ही अपने अन्य पुरुष सम्बन्धी से बात करने की अनुमति थी। हिन्दू स्त्रियाँ अपने सम्बन्धियों से स्वतंत्रता पूर्वक बात करती थीं। इस काल में राजपूत औरतें युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करती थीं और प्रायः शिकार तथा अन्य अभियानों में भाग लेने के लिए महलों से बाहर निकला करती थीं। फिर भी समय के साथ राजपूत महिलाओं में भी पर्दा-प्रथा का बंधन कठोर होता चला गया।

बेटी का जन्म

मध्य काल में नारी की स्थिति उसके जन्म से ही खराब हो गई। मध्य-कालीन भारतीय परिवारों में बेटी का पैदा होना अशुभ समझा जाता था। टॉड ने लिखा है कि राजपूत कहते थे- ‘बेटी जन्म का दिन मेरे लिए अभिशाप स्वरूप है।’ परिवार में लड़की का लड़कों के समान आदर नहीं होता था। यह अन्तर शाही घरानों में भी व्याप्त था।

यदि किसी स्त्री के लगातार बेटियाँ होती थीं तो प्रायः ऐसी स्त्री को पति द्वारा छोड़ दिया जाता था। शाही परिवार में लड़की के जन्म पर केवल हरम में ही बेगम खुशी मनाती थी, जबकि पुत्र का जन्म पर होने वाले सामारोह में समस्त दरबारियों को शामिल किया जाता था।

जब मुस्लिम बादशाह एवं अमीर बलपूर्वक क्षत्रिय कन्याओं से विवाह करने लगे और ‘बेटी का बाप’ होना नीची दृष्टि से देखा जाने लगा तो राजपूत अपनी कन्याओं का वध करने लगे। कन्या-वध की प्रथा राजपूतों सहित कुछ अन्य योद्धा जातियों तक ही सीमित थी।

सामान्य परिवारों में लड़की पैदा होने की सूचना दाई इन शब्दों में देती थी- ‘थारे भाटो जलमियो है।’ अर्थात् तेरे घर में पत्थर ने जन्म लिया है। पुत्री के जन्म पर लोहे का तवा बजाया जाता था जबकि पुत्र के जन्म पर कांसे की थाली बजाकर पड़ौसियों को सूचित किया जाता था कि इस घर में पुत्र का जन्म हुआ है। लोहे का तवा घर की जिम्मेदारियों का सूचक था और इससे अशुभ ध्वनि उत्पन्न होती थी जबकि कांसे की थाली का शब्द घर के भोजन पर अधिकार का सूचक था और कांसे की थाली से मंगल-ध्वनि निकलती थी।

बाल-विवाह

भारत में बाल-विवाह का प्रचलन स्मृतिकाल से आरम्भ हो गया था किंतु मध्य-काल की राजनीतिक परिस्थितियों ने बाल-विवाह को अनिवार्य कर दिया। पुत्री को जन्म के बाद छः से आठ वर्षों से अधिक आयु तक अपने माता-पिता के घर रहना वर्जित माना जाता था। 16वीं सदी के बंगाली कवि मुकंदराय के अनुसार जो पिता अपनी पुत्री का नौ वर्ष की आयु में विवाह कर देता था, वह भाग्यवान तथा ईश्वर का कृपापात्र समझा जाता था।

कम आयु होने के कारण दूल्हा-दुल्हन अपना मन पसन्द जीवन साथी नहीं चुन पाते थे। वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से दहेज की माँग की जाती थी। प्रायः माता-पिता वर-वधू की श्रेष्ठता पर विचार किए बिना ही, अच्छे दहेज के लालच में विवाह कर देते थे।

कई बार वधू पक्ष अधिक धन देकर अपनी बड़ी आयु की कन्या का विवाह कम आयु के दूल्हे से कर देता था। यह बुराई इतनी बढ़ गई थी कि अकबर को यह आदेश देना पड़ा कि स्त्री की आयु पति से बारह वर्ष अधिक हो तो उस विवाह को अमान्य कर दिया जोयगा। कुछ विशेष जातियों तथा क्षेत्रों में वर पक्ष, वधू पक्ष को धन देता था। कई बार वर पक्ष अधिक धन देकर कम आयु की रूपवती कन्या का विवाह प्रौढ़ एवं वृद्ध वर से करवा लेते थे।

मध्य-काल में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें राजपूत लड़कियों ने अपने विवाह की शर्तें स्वयं निर्धारित कीं। राव सुरताण की पुत्री ताराबाई ने शर्त रखी कि वह उसी नवयुवक से विवाह करेगी जो उसके पिता के राज्य को पठानों से मुक्त करा देगा। पृथ्वीराज के भाई जयमल ने यह शर्त स्वीकार करके ताराबाई से विवाह किया।

मोहिल सरदार की सुन्दर कन्या कर्मदेवी ने मंडोर के राव के उत्तराधिकारी से अपनी सगाई अस्वीकार करके पूगल के राजकुमार साधु की वधू बनना स्वीकार किया। जब औरंगजेब ने रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमति के लिए डोला भिजवाया तो चारुमति ने मेवाड़ के महाराणा राजसिंह को निमंत्रण भेजा कि वह चारुमति से विवाह करके चारुमति के धर्म की रक्षा करे। अतः स्पष्ट है कि क्षत्रिय राजपरिवारों में कन्याएं वयस्क होने पर विवाह करती थीं।

एक-पत्नी-प्रथा

यद्यपि वैदिक-काल में राजाओं तथा धनी लोगों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी किन्तु मध्य-काल में इस प्रथा का अत्यधिक विस्तार हो गया। बहुपत्नी प्रथा ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को और अधिक गिरा दिया।

मध्य-काल में हिन्दू तथा मुस्लिम समाज के निम्न वर्गों में एक पत्नी का प्रचलन था। अकबर के इबादतखाना में उलेमाओं ने व्यवस्था दी कि मुसलमान ‘निकाह’ के द्वारा चार तथा ‘मूता’ के द्वारा कितने भी विवाह कर सकता था। अकबर ने आदेश जारी किया कि कोई भी साधारण व्यक्ति एक स्त्री से अधिक नहीं रख सकता तथा पहली स्त्री के बांझ साबित होने पर ही दूसरी पत्नी रखने की अनुमति दी जा सकती थी।

बहु-विवाह की सुविधा केवल धनी मुसलमानों को प्राप्त थी जो प्रायः तीन-चार पत्नियां रखते थे। हिन्दुओं में राजा एवं धनी वर्ग को छोड़कर एक-पत्नी प्रथा प्रचलित थी। कुछ विशेष मामलों में और पहली स्त्री बांझ होने पर ब्राह्मणों की स्वीकृति लेकर दूसरा विवाह कर सकते थे।

ससुराल में स्त्री की स्थिति

पुत्री के विवाह का निर्णय माता-पिता द्वारा या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा लिया जाता था। विवाह का निर्णय करने में लड़की की इच्छा महत्त्व नहीं रखती थी। विवाह के बाद लड़की अपनी सास के नियंत्रण में रहती थी। यदि कोई कन्या अपनी सास की उम्मीदों के अनुरूप नहीं बन पाती थी तो मुसलमान परिवार उसे तलाक दे देता था।

हिन्दू परिवार में भी अवज्ञाकारी वधू को अच्छा नहीं समझा जाता था। यदि घर की बड़ी बहू अपनी सास से अलग रहती थी तो भी पारिवारिक मामलों में उसकी बात का महत्त्व होता था। श्वसुरगृह में नववधू का जीवन ‘मर्यादित आश्रित’ की भांति होता था। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा ‘तुजुके जहाँगीरी’ में लिखा है- ‘हिन्दुओं में मान्यता है कि कोई शुभकार्य स्त्री की उपस्थिति या सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह पुरुष की अर्धागिनीं समझी जाती है।’

पति-पत्नी एक-दूसरे का कहना मानते थे। यद्यपि पति का मत ही सर्वोपरि होता था तथापि उच्च-परिवारों की स्त्रियाँ विशेषतः राजपूतनियाँ अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करती थीं। यदि पति उपहास में भी किसी दूसरी स्त्री के सौन्दर्य की प्रशंसा करता था तो पत्नी रुष्ट हो जाती थी और दाम्पत्य जीवन कटु हो जाता था।

विधवा की स्थिति

मध्य काल में नारी की खराब स्थिति का सबसे बुरा प्रभाव विधवा स्त्री पर पड़ा। विवाह-विच्छेद एवं पुनर्विवाह मुसलमानों में साधारण बात थी किंतु हिन्दुओं में यह वर्जित था। मध्य-कालीन हिन्दू समाज में विधवा-विवाह पूर्णतः निषिद्ध था किंतु कुछ निम्न जातियां इसका अपवाद थीं। उच्च वर्ग में सती-प्रथा प्रचलित थी किंतु राजपूतों में यह प्रथा अधिक अनिवार्यता से लागू थी। जिस राजपूत लड़की की केवल सगाई होती थी वह भी अपने भावी पति की मृत्यु होने पर सती हो जाती थी।

जो विधवाएँ सती नहीं होती थीं, समाज द्वारा तिरस्कृत दृष्टि से देखी जाती थीं। उन्हें रंगीन वस्त्र, शृंगार, आभूषण, अच्छे भोजन, नरम बिस्तर, सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थिति, मांगलिक कर्म आदि से वंचित करके रूखा-सूखा एवं मसाले रहित भोजन दिया जाता था। वे धरती पर सोती थीं तथा प्रायः अपना जीवन दासी के समान व्यतीत करती थीं। उनका दर्शन अलमंगलकारी माना जाता था।

स्त्री को विधवा होते ही अपने बाल कटवाने पड़ते थे ताकि उसकी सुन्दरता समाप्त हो जाए। उसे संन्यासी की तरह संयमपूर्वक रहना पड़ता था। उसके लिए मसाले वाला भोजन करना वर्जित हो गया क्योंकि इससे मन में कामेच्छा एवं बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। वह रंगीन एवं अच्छे वस्त्र धारण नहीं कर सकती थी तथा किसी विवाहादि उत्सव में भाग नहीं ले सकती थी। परिवार में विधवा के रहने का स्थान भी अलग रखा जाने लगा।

सती-प्रथा

मध्य काल में नारी सती प्रथा की लपटों में घिर गई। इस प्रथा का शिकार केवल हिन्दू स्त्री हुई। मुहम्मद बिन तुगलक प्रथम मध्य-कालीन मुस्लिम शासक था जिसने बल-पूर्वक की जाने वाली सती-प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाया। उसके शासन में किसी विधवा को सती होने के पूर्व शाही आज्ञा प्राप्त करनी होती थी। सीदी अली रईस हुमायूँ के शासन काल में भारत आया था, वह ई.1553-1556 तक भारत में रहा। उसने लिखा है कि सुल्तान के अफसर यह देखने के लिए तत्परता से उपस्थित रहते थे कि किसी विधवा को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जलाया जाए।

अकबर ने भी बलपर्वूक सती किए जाने पर रोक लगा रखी थी। स्वयं अकबर ने कई बार हस्तक्षेप करके विधवाओं को जबरन जलाये जाने से बचाया। उसने आम्बेर नरेश भगवानदास की भांजी (जयमल की विधवा) की रक्षा की तथा उसके पुत्र को, जो उसे सती होने पर विवश कर रहा था, जेल में डाल दिया।

सोलहवीं एवं सत्रहवीं सदी के यूरोपियन यात्रियों डेलावेल, प्लेसार्ट तथा टवर्नियर ने भी उल्लेख किए हैं कि किसी विधवा को जलाये जाने के लिए गवर्नर से अनुमति लेनी अनिवार्य थी। जहाँगीर और शाहजहाँ ने भी अकबरकालीन व्यवस्था को बनाए रखा। औरंगजेब ने आदेश जारी करके सती-प्रथा को निषिद्ध कर दिया किन्तु इन आदेशों का प्रजा पर कोई असर नहीं हुआ और सती-प्रथा पहले की ही भाँति चलती रही।

माता के रूप में नारी की स्थिति

मध्य-काल में माता के रूप में नारी की स्थिति सम्मान-जनक थी। राजपूतों में माता के प्रति सम्मान की भावना बहुत प्रबल थी। मेवाड़ का महाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) भोजन करने से पहले माता के दर्शन करता था। जब अकबर ने चितौड़ पर चढ़ाई की, तब फत्ता सिसोदिया ने अपनी माता से आज्ञा लेकर केसरिया बाना पहना और शत्रु से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। कई मुगल बादशाह माता की अगवानी करने थोड़ी दूर तक पैदल जाते थे। बादशाह अपने जन्मदिन पर शहजादों और दरबारियों के साथ माता से आशीर्वाद लेने जाता था।

मध्य काल में नारी की आर्थिक स्थिति

मध्य काल में नारी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हिन्दू महिला को अपने पीहर एवं ससुराल दोनों ही स्थानों से सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिला को विवाह के अवसर पर दहेज में प्राप्त आभूषणों, बर्तनों एवं कपड़ों को स्त्री-धन माना जाता था। विधवा होने पर या परित्यक्ता होने पर स्त्री-धन के अतिरिक्त उसे कोई सम्पत्ति नहीं दी जाती थी।

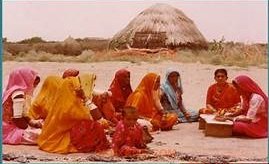

ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैष्य परिवारों में स्त्री, धनार्जन की किसी भी गतिविधि में सम्मलित नहीं थी किंतु किसान और मजदूर वर्ग की स्त्रियाँ इस परमपरा की अपवाद थीं जो कृषि, पशु-पालन, मजदूरी, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई आदि कामों में घर से बाहर जाकर भी पुरुषों के साथ काम करती थीं।

मुस्लिम-स्त्री को उत्तराधिकार के रूप में अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त होता था। उसका यह अधिकार विवाह के बाद भी बना रहता था। विवाह के अवसर पर मुस्लिम-स्त्री के लिए मेहर की व्यवस्था थी। मध्य-काल में बंगाल में निराश्रित मुस्लिम महिलाओं ने नृत्य और गायन को अपना व्यवसाय बना लिया था।

मध्य-काल में विदुषी महिलाएँ

यद्यपि मध्य काल में नारी की स्थिति हर ओर से खराब थी किंतु समाज के उच्च वर्ग में महिला को कई अधिकार प्राप्त थे। ‘रघुनाथ अभ्युदय’ में ‘मधुरवाणी’ की लेखिका तथा ‘आन्ध्र रामायण’ की अनुवादक रामभदबा, ‘काव्य वरदंबिका परिणयम्’ की लेखिका तिरूमलंबा और ‘मारिची परिणयम्’ नामक प्रेम काव्य की लेखिका मोइनांगी मध्य-काल की प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्रियाँ हैं। मध्य काल में नारी का, विशेषकर हिन्दू नारी का कोई स्थान नहीं था।मीरांबाई, देवलरानी, रूपमती, चारुमती आदि भी उस काल की विदुषी महिलाएं थीं।

इनकी साहित्यिक रचनाएं बड़ी संख्या में प्राप्त होती हैं। महाराष्ट्र की अकाबाई, केनाबाई और मुक्तिबाई तथा बंगाल की माधवबाई का नाम भी मध्य-कालीन भक्ति साहित्य में सर्वोपरि है। मुस्लिम महिलाओं में ‘हुमायूँनामा’ की लेखिका गुलबदन बेगम और ‘शिबिया तथा मुनिसाल अरवा की जीवनी’ की लेखिका जहाँनारा प्रमुख हैं। सलीमा सुल्ताना, नूरजहाँ, सितिउन्निसा (जहाँनारा की अध्यापिका) और जेबुन्निसा (औरंगजेब की बेटी) भी मध्य-कालीन मुस्लिम समुदाय की प्रबुद्ध महिलाएं थीं तथा उस काल की प्रसिद्ध कवयित्रियाँ थी।

मध्य-कालीन राजनीति में महिलाएँ

मध्य काल में नारी का, विशेषकर हिन्दू नारी का कोई विशेष स्थान नहीं था। किसी राजा का निधन हो जाने पर उसका पुत्र अथवा उसके कुल का निकटतम रक्त-सम्बन्धी पुरुष ही राज्य का उत्तराधिकारी होता था। स्वर्गीय राजा के उत्तराधिकारी के अल्पवय होने की अवस्था में उस अल्पवय राजा की माता या दादी, नए राजा की ओर से राज्यकार्य चलाती थी।

मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य के अयोग्य शासक होने के कारण राजमाता कर्मवती ने हुमायूँ को राखी भेजकर सहायता प्राप्त करने की चेष्टा की किंतु जब हुमायूं ने मेवाड़ की सहायता नहीं की तो कर्मवती ने पूर्व में मेवाड़ द्वारा मालवा के शासक महमूद खिलजी से छीने गए मालवा के समस्त जिले तथा सोना-चांदी देकर बहादुरशाह से संधि की। गोंडवाना की रानी दुर्गावती इस काल की प्रसिद्ध रानी हुई है जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद अकबर से युद्ध जारी रखा और युद्धक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई।

मराठा शासक राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी रानी ताराबाई (ई.1700-1707) ने मराठा राज्य का शासन संचालित किया। उसने औरंगजेब की सेनाओं से सफलतापूर्वक मोर्चा लिया। मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू महारानी अहिल्याबाई (ई.1925-95) धर्म-पूर्वक शासन करने के लिए प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए।

मध्य काल की मुस्लिम महिला शासकों में दिल्ली की शासक रजिया सुल्ताना और अहमदनगर के अल्पवय शासक की संरक्षक चाँद बीबी का नाम उल्लेखनीय है। मकदुम-ओ-जहान ने बहमनी परिवार के निजामशाह की ओर से दक्कन का शासन सँभाला। अली मरदान की बेटी साहिबजी ने अपने पति की मृत्यु के बाद काबुल पर शासन किया। जहाँगीर के शासनकाल में उसकी बेगम नूरजहाँ ही समस्त शासकीय निर्णय लेती थी तथा बादशाह की मुहर भी नूरजहाँ के पास रहती थी।

भारतीय नारी की युग-युगीन स्थिति

महाकाव्य काल में नारी की स्थिति

पौराणिक काल में नारी की स्थिति

पूर्वमध्यकाल में नारी की स्थिति

मध्य काल में नारी की स्थिति