भारत में गुप्त वंश के शासकों की एक दीर्घ शृंखला ने 320 ईण् से 495 ईण् तक शासन किया। गुप्त वंश के शासन काल को भारतीय पुनर्जागरण का युग तथा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।

मौर्य शासन के नष्ट हो जाने के बाद भारत की राजनीतिक एकता भंग हो गई थी, उस राजनीतिक एकता को इस युग में पुनर्जीवित किया गया। इस वंश के समस्त शासकों के नाम के अंत में प्रत्यय की भांति ‘गुप्त’ शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि उन शासकों की जाति अथवा वंश का सूचक है। इसलिये इस वंश को गुप्त-वंश कहा गया है।

गुप्त वंश का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत

साहित्यिक स्रोत

पुराण: वायु पुराण, स्मृति पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण।

स्मृतियां: बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति।

बौद्ध साहित्य: वसुबंधु चरित, मंजुश्रीमूलकल्प।

जैन साहित्य: जिनसेन रचित हरिवंश पुराण।

विदेशी साहित्य: फाह्यान का फो-क्यो-की तथा ह्वेनसांग का सि-यू-की।

नाटक: विशाखदत्त रचित देवीचंद्रगुप्तम् तथा मुद्राराक्षस, शूद्रक रचित मृच्छकटिकम्, कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम्, कुमारसम्भवम्, रघुवंशम् अभिज्ञान शाकुन्तलम् आदि।

पुरातात्विक स्रोत

स्तम्भलेख, गुहालेख तथा प्रशस्तियां: समुद्रगुप्त के प्रयाग एवं एरण अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तम्भ-लेख, उदयगिरि गुहा अभिलेख। कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर लेख, गढ़वा शिलालेख, बिलसढ़ स्तम्भलेख, स्कन्दगुप्त की जूनागढ़ प्रशस्ति, भितरी स्तम्भ लेख।

ताम्रपत्र: भूमि दान करने सम्बन्धी ताम्रपत्र।

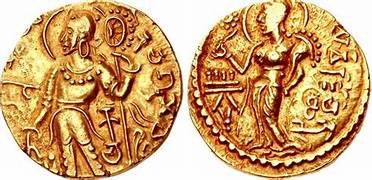

मुद्राएं: गुप्त शासकों की स्वर्ण एवं रजत मुद्राएं।

मंदिर एवं मूर्तियां: उदयगिरि, भूमरा, नचना, कुठार, देवगढ़ एवं तिगवा के मंदिर, सारनाथ बुद्ध मूर्ति, मथुरा की जैन मूर्तियां।

शैलचित्र: अजन्ता एवं बाघ के शैलचित्र।

गुप्त वंश का उद्भव

गुप्त वंश के शासकों का मूल स्थान

गुप्त वंश के मूल स्थान के बारे में इतिहासकारों में एक राय नहीं है। कुछ इतिहासकार, बाद के काल के चीनी लेखक इत्सिंग के वर्णन के आधार पर गुप्तों का मूल स्थान मगध को मानते हैं। कतिपय इतिहासकार प्रयाग-साकेत-अवध के क्षेत्र को गुप्तों का मूल स्थान मानते हैं। प्रयाग से समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का प्राप्त होना इसका प्रमाण माना जाता है किंतु प्रयाग प्रशस्ति सहित किसी भी लेख में गुप्त शासकों एवं उनके अधिकारियों ने गुप्तों के मूल स्थान का उल्लेख नहीं किया है।

गुप्त शासकों की जाति

गुप्त-सम्राटों की जाति पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है क्योंकि गुप्त उनकी जाति न होकर उनकी उपाधि प्रतीत होती है। वैदिक काल में ‘राजन्य’ के कोष की रक्षा का कार्य करने वाला मंत्री ‘गोप्ता’ कहलाता था। संभवतः गोप्ता ही आगे चलकर गुप्त कहलाये।

‘विष्णुपुराण’ में ब्राह्मणों की उपाधि शर्मा, क्षत्रियों की उपाधि वर्मा, वैश्यों की उपाधि गुप्त और शूद्रों की उपाधि दास बताई गई है। उपाधि के आधार पर गुप्त सम्राट, वैश्य ठहरते है। यह भारतीय परम्परा के अनुकूल भी लगता है।

गुप्तों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है- ‘गुप्तों की उत्पत्ति रहस्य से घिरी हुई है, परन्तु नामों के अन्त में गुप्त लगे रहने के कारण उन्हें वैश्य वर्ण अथवा वैश्य जाति का कहना उचित ही होगा।’

आर्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार राज-पद क्षत्रियों को ग्रहण करना चाहिए परन्तु अवसर आने पर ब्राह्मणों ने, क्षत्रिय शासकों को पदच्युत करके शासक बनना स्वीकार किया। इसी कारण शुंग, कण्व तथा सातवाहन आदि राज-वंशों की स्थापना हुई। सम्भव है कि ब्राह्मणों का अनुसरण करके वैश्यों ने भी अवसर मिलने पर क्षात्रधर्म स्वीकार कर लिया हो और राज्य की स्थापना करके शासन करने लगे हों। गुप्तों से पूर्व भी इसके उदाहरण मिलते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य था। इसलिये पर्याप्त सम्भव है कि गुप्त-वंश के शासक वैश्य रहे हों।

गुप्त-वंश के प्रारम्भिक शासक श्रीगुप्त तथा घटोत्कच, किसी अन्य स्वतंत्र राजा के अधीन सामंत थे। इसलिये संभव है कि पुष्यगुप्त कि भांति श्रीगुप्त भी वैश्य रहा हो और किसी क्षत्रिय राजा, सम्भवतः नाग-वंश के सामंत के रूप में शासन करता रहा हो। कालान्तर में इस वंश में उत्पन्न चन्द्रगुप्त (प्रथम) ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करके गुप्त राजवंश की स्थापना की।

कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुप्त-वंश को वैश्य-वंश स्वीकार करने में कठिनाई यह है कि इस वंश के राजाओं के वैवाहिक सम्बन्ध क्षत्रिय राजवंशों के साथ थे। चन्द्रगुप्त (प्रथम) ने लिच्छिव वंश की और चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ने नाग-वंश की राजकुमारियों से विवाह किये। इतिहासकारों की यह आपत्ति इसलिये मान्य नहीं हो सकती कि राजवंशीय विवाह किसी जाति से बंधे हुए नहीं रहते। चन्द्रगुप्त मौर्य ने सैल्यूकस की कन्या से विवाह किया था, जो यूनानी था।

डॉ. जायसवाल, डॉ. बी. बी. गोखले आदि इतिहासकारों ने गुप्तों को शूद्र प्रमाणित करने का प्रयास किया है। प्रो. हेमचंद्र रायचौधरी उन्हें ब्राह्मण बताते हैं। डॉ. गौरीशंकर हीराचंद ओझा आदि विद्वानों ने गुप्तों को क्षत्रिय बताया है।

निष्कर्ष

गुप्तों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जब तक कोई सुदृढ़़ प्रमाण नहीं मिल जाता, तब तक यह कहना कठिन है कि वे किस वर्ण अथवा जाति से थे। तब तक उन्हें वैष्य स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

गुप्त-काल का महत्त्व

गुप्त-साम्राज्य की स्थापना से भारत के प्राचीन इतिहास में एक नये युग का आरम्भ होता है, जिसका राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्त्व है।

(1) ऐतिहासिक महत्त्व

गुप्त-वंश का शासन काल हमें ऐतिहासिक तथ्यों के अंधकार से प्रकाश में लाता है। कुषाण-साम्राजय के विध्वंस तथा गुप्त-साम्राज्य के उत्थान के मध्य का काल इतिहास की दृष्टि से अंधकारमय माना जाता है परन्तु गुप्त-काल के आरम्भ होते ही यह अन्धकार समाप्त हो जाता है और क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होने लगता है। तिथि-सम्बन्धी संदेह भी समाप्त हो जाते हैं। स्मिथ ने लिखा है- ‘चौथी शताब्दी में प्रकाश का पुनः आगमन होता है, अन्धकार का पर्दा हट जाता है और भारतीय इतिहास में फिर एकता तथा दिलचस्पी पैदा हो जाती है।’

(2) राजनीतिक महत्त्व

अशोक की मृत्यु के बाद मौर्यों का विशाल साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई जिसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में देशी-विदेशी राज्यों की स्थापना हो गई, जिनमें निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अनेक गणराज्य शक्तिशाली बन गये।

इस काल में मालव, यौधेय, अर्जुनायन, मद्र तथा शिवि आदि गणराज्यों ने विदेशी सत्ता पर आघात करके अपनी प्रभुसत्ता का विस्तार किया। विदिशा और मथुरा में नागों की शक्ति का विस्तार हुआ। दक्षिण में वाकाटक शक्तिशाली बन गये। इन्हीं परिस्थितियों में गुप्तों का भी उदय हो रहा था।

गुप्त सम्राटों ने देशव्यापी दिग्विजय के माध्यम से इन गणराज्यों एवं छोटे-छोटे राज्यों को अधीन करके, भारत की विच्छन्नता को समाप्त किया और अपना एकछत्र साम्राज्य स्थापित कर देश को राजनीतिक एकता प्रदान की।

(3) आर्थिक महत्त्व

गुप्त-सम्राटों ने सम्पूर्ण देश में एकछत्र साम्राज्य स्थापित कर उसमें शांति तथा व्यवस्था स्थापित की और लोक-कल्याण के कार्य करके प्रजा को समृद्ध बनाया। गुप्तकाल, भारत की अभूतपूर्व समृद्धि का युग था। इस काल में विदेशों के साथ भारत के घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए।

(4) धार्मिक महत्त्व

इस काल में ब्राह्मण-धर्म का चूड़ान्त विकास हुआ। गुप्त-सम्राटों ने ब्राह्मण-धर्म को राजधर्म बना कर संरक्षण प्रदान किया और अश्वमेध यज्ञ करने लगे। इससे ब्राह्मण-धर्म को बड़ा प्रोत्साहन मिला और उसकी द्रुतगति से उन्नति होने लगी। सौभाग्य से गुप्त-साम्राटों में उच्चकोटि की धर्मिक सहिष्णुता थी और वे समस्त धर्मों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करते थे।

(5) सांस्कृतिक महत्त्व

ब्राह्मण-धर्म का संस्कृत भाषा के साथ अटूट सम्बन्ध है। चूंकि गुप्तकाल में ब्राह्मण-धर्म की उन्नति हुई इसलिये संस्कृत भाषा की भी उन्नत्ति हो गई। वास्तव में गुप्तकाल संस्कृत भाषा के चरमोत्कर्ष का काल है। इस काल में साहित्य तथा कला की बड़ी उन्नति हुई और भारत की सभ्यता तथा संस्कृति का विदेशों में बड़ा प्रचार हुआ। इस अभूतपूर्व सांस्कृतिक उन्नयन के कारण ही गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है।

उपरोक्त पाठ्य सामग्री के आधार पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर तैयार किए गए हैं जिन्हें आप इसी वैबसाइट पर गुप्त वंश पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय में पढ़ सकते हैं।

मूल अध्याय – गुप्त साम्राज्य

गुप्त वंश