शेख फरीद शकरगंज के पूर्वज समरकंद से काबुल आकर रहने लगे थे और बाद में भारत के पंजाब प्रांत में आकर बस गए थे। शेख फरीद शकरगंज का एक पूर्वज फरुख शाह काबुली था जो शाह काबूल कहलाता था। काबुल से आने के कारण यह परिवार भारत में काबूल एवं काबूली कहलाने लगा था।

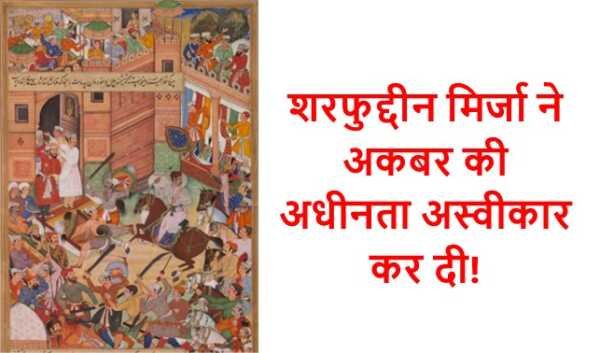

ई.1570 में अकबर (AKBAR) अजमेर होता हुआ नागौर गया जहाँ कई हिन्दू राजाओं एवं जागीरदारों ने बादशाह से भेंट करके उसकी अधीनस्थ-मित्रता स्वीकार की थी तथा कुछ हिन्दू राजाओं ने अपनी पुत्रियों के विवाह अकबर से करने स्वीकार किए थे।

जब बादशाह अकबर नागौर से आगरा के लिए रवाना होने लगा तो उसकी इच्छा हुई कि वह पंजाब के पट्टन नगर में जाकर शेख फरीद शकरगंज की दरगाह की यात्रा करे। इसलिए बादशाह पंजाब की तरफ रवाना हो गया। अबुल फजल (ABUL FAZAL) ने लिखा है कि शेख शकरगंज इन्द्रिय-पालना करने के बहुत विरुद्ध था और आत्मा की शुद्धि के लिए इंद्रिय-संयम पर जोर देता था। चंगेज खाँ के शासन काल में शेख फरीद शकरगंज का एक पूर्वज काजी सईद के नाम से जाना जाता था। वह अफगानिस्तान के कसूर नामक कस्बे में रहता था। बाद में ये लोग काबुल आकर रहने लगे थे जिसके कारण काबूल एवं काबूली कहलाने लगे थे। शेख फरीद शकरगंज का एक पूर्वज फरुख शाह काबुली था जो शाह काबूल कहलाता था। अबुल फजल ने लिखा है कि शेख फरीद शकरगंज दिल्ली के सुल्तान बलबन का समकालीन था और वह उसी समय काबुल से भारत आकर रहने लगा था। उसने पंजाब के मुलतान नगर में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। दिल्ली का सुल्तान बलबन उसका बड़ा सम्मान करता था। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का उत्तराधिकारी ख्वाजा कुतुबुद्दीन कूसी एक चमत्कारी दरवेश था। उसने शेख फरीद शकरगंज को अपनी सेवा में रख लिया।

अबुल फजल ने लिखता है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन कूसी (Khwaja Qutbuddin Kusi) की कृपा से शेख फरीद शकरगंज को भी करामाती व्यक्तित्व प्राप्त हो गया और उसमें बड़ी-बड़ी करामातें दिखाने की क्षमता आ गई।

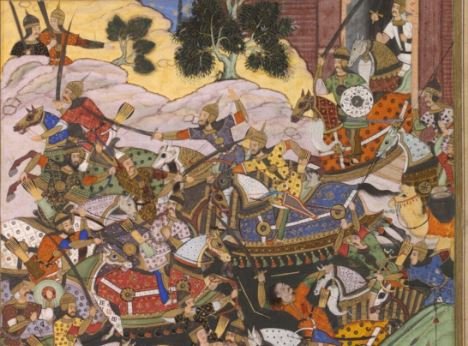

अकबर (AKBAR) के पिता हुमायूँ (HUMAYUN) ने जब चुनार की तरफ अभियान किया था तब हुमायूँ ने शेख फरीद शकरगंज के वंशज शेख खलील को अपना एक गुप्त-संदेश देकर शेरशाह सूरी के पास भेजा था। उसके साथ बहुत सारे मुगल अधिकारी भी भेजे गए थे।

शेख खलील ने उन मुगल अधिकारियों के समक्ष शेरशाह सूरी से औपचारिक बातचीत की तथा जब मुगल अधिकारी शेरशाह के दरबार से चले गए तब शेख खलील ने शेरशाह सूरी को हुमायूँ का गुप्त-संदेश दिया- ‘यदि शेरशाह सूरी अपनी सेना हटा ले तो हुमायूँ (HUMAYUN) शेरशाह सूरी के पीछे केवल दिखावा करने के लिए आएगा और शेरशाह के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा।’

शेरशाह ने शेख खलील से कहा- ‘समस्त अफगान अमीर आपके पूर्वज शेख फरीद शकरगंज में विश्वास रखते आए हैं। उसी सम्बन्ध से मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे हुमायूँ से लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए?’

इस पर शेख खलील ने कहा- ‘हालांकि मैं बादशाह हुमायूँ का दूत हूँ किंतु तुमने मुझे अपना जानकर मुझसे यह सवाल पूछा है तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम्हें हुमायूँ से युद्ध करना चाहिए क्योंकि इस समय हुमायूँ की सेना बिखरी हुई है तथा उसके पास घोड़ों और पशुओं का अभाव है। तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि ऐसा स्वर्णिम अवसर तुम्हें जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा।’

इस प्रकार शेख खलील ने अकबर (AKBAR) के पिता हुमायूँ (HUMAYUN) के साथ गद्दारी करके शेरशाह सूरी को हुमायूँ से लड़ने के लिए उकसाया था। फिर भी अकबर का शेख फरीद शकरगंज में विश्वास कम नहीं हुआ था और वह शकरगंज की दरगाह पर हाजिरी देने जा रहा था।

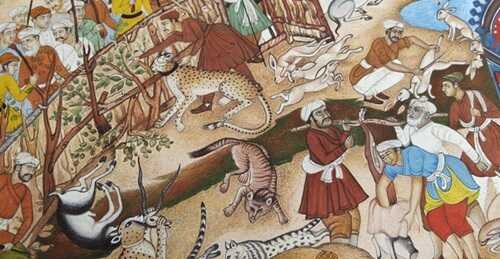

जब बादशाह अकबर नागौर से पंजाब की तरफ जा रहा था तब उसे एक रेगिस्तानी वन में जंगली गधे दिखाई दिए। बादशाह ने उनका शिकार करने का विचार किया और वह तीन-चार शिकारियों को अपने साथ लेकर गधों के पीछे चल दिया।

घोड़ों को देखकर गधे बिदक कर भाग खड़े होते थे, इसलिए घोड़ों की पीठ पर बैठे रहकर गधों का शिकार करना संभव नहीं था। अतः अकबर ने अपने घोड़े से उतरकर पैदल ही गधों का पीछा करना आरम्भ किया। अंततः एक गधा उसकी बंदूक की गोली की पहुंच में आ गया और अकबर (AKBAR) ने एक गोली से एक गधा मार डाला।

इस सफलता से अकबर (AKBAR) इतना उत्साहित हुआ कि वह पागलों की तरह तपती हुई रेत में गधों के पीछे तेजी से भागने लगा और उसने एक-एक करके तेरह गधों को बंदूक से मार डाला। इस भाग-दौड़ में अकबर (AKBAR) अपने लश्कर से काफी दूर निकल गया।

उसके संगी-साथी बिछड़ गए और उसने धूप में तपते हुए रेगिस्तान में स्वयं को अकेला पाया। शहंशाह अकबर को जोर से प्यास लग रही थी किंतु दूर-दूर तक पानी उपलब्ध नहीं था। जब वह एक भी कदम चलने की स्थिति में नहीं रहा तो बेदम होकर एक पेड़ के नीचे पड़ गया। काफी देर बार बादशाह के अनुचर उसे ढूंढते हुए आए और उन्होंने अकबर को पानी पिलाया।

अकबर शिकार खेलने के पीछे बचपन से ही दीवाना था और उम्र बढ़ने के साथ उसकी यह दीवानगी बढ़ती जा रही थी। उसने भारत के मैदानों में शेर-चीतों, बाघ-बघेरों, हाथी-हथिनियों, गैण्डों और हिरणों के शिकार तो सैंकड़ों बार किए थे किंतु जंगली गधों का शिकार करने का यह उसका पहला अनुभव था। हालांकि यह अनुभव उसके लिए काफी पीड़ादायक रहा था।

वहाँ से अकबर पंजाब गया और शेख फरीद शकरगंज की दरगाह पर उपस्थित हुआ। शहंशाह (AKBAR) वहाँ पर कई दिन तक रुका। अबुल फजल (ABUL FAZAL) ने लिखा है कि बादशाह ने वहाँ के लोगों को बड़े विचित्र तरीके से मछली पकड़ते हुए देखा।

वहाँ के लोग अपने मुँह और हाथों से मछलियां पकड़ते थे और फिर लोहे के चिमटों से काटकर उनको पानी के बाहर लाते थे। अकबर को ऐसी चीजें देखने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए वह घण्टों नदी के किनारे खड़ा रहकर लोगों को मछलियां पकड़ते हुए देखता।

अबुल फजल लिखता है कि कुछ दिनों तक दरगाह पर शारीरिक एवं अध्यात्मिक लाभ करने के बाद 16 अप्रेल 1571 को अकबर (AKBAR) आगरा के लिए रवाना हो गया। मार्ग में उसने चीतों का शिकार किया।

एक दिन छः चीते पकड़े गए। उनमें से एक का नाम मदनकली रखा गया और उसे शाही-चीतों का मुखिया बना दिया गया। इस समय तक अकबर (AKBAR) को शासन करते हुए सोलह साल हो चुके थे।

✍️ – डॉ. मोहनलाल गुप्ता की पुस्तक तीसरा मुगल जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर (Teesra Mughal Jalaluddin Muhammad Akbar) से।