कल्लाजी राठौड़ और राजा जयमल राठौड़ ने चित्तौड़ के पराक्रम को अमर बना दिया – ईसरदास चौहान ने अकबर के हाथी की सूण्ड काट कर अकबर पर व्यंग्य कसा!

राजपूताने के इतिहास में दो कल्लाजी राठौड़ (KALLA RATHORE) हुए हैं। दोनों ही मुगल बादशाह अकबर (AKBAR) के समकालीन थे। दोनों ही रणक्षेत्र में लड़ते हुए काम आए। दोनों को ही लोकदेवता के रूप में पूजा जाता है। दोनों के थानों पर मेले लगते हैं।

एक कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ दुर्ग (CHITTOR FORT) की लड़ाई में अमर हुए थे और दूसरे कल्लाजी राठौड़ सिवाना दुर्ग (SIWANA FORT) की लड़ाई में अमर हुए थे। एक कल्लाजी राठौड़ तो अकबर के जीवन से दूर जा चुके थे और दूसरे कल्लाजी राठौड़ से अकबर (AKBAR) का सामना होने में अभी कुछ समय शेष था। उनकी चर्चा हम यथा समय करेंगे।

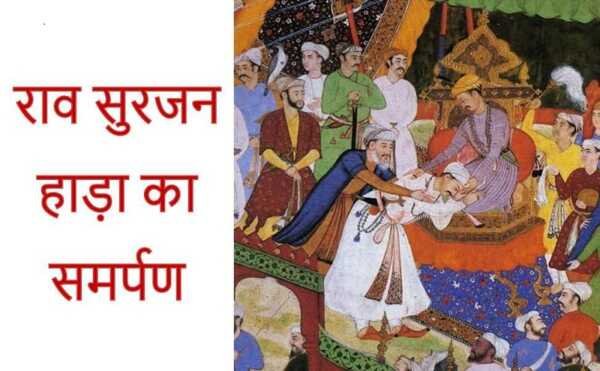

चित्तौड़ के किले में जब राजा जयमल एवं कल्लाजी राठौड़ चार हाथों से तलवारें चलाते हुए मुगल सैनिकों को काटने लगे तब डोडिया सांडा (DODIYA SANDA) ने घोड़े पर सवार होकर शत्रु सेना में भारी मारकाट मचाई। वह मुगल सैनिकों के सिरों को काटता और उन्हें धरती पर लुढ़काता हुआ गंभीरी नदी के पश्चिमी तट तक जा पहुंचा।

डोडिया के इस विकराल रूप को देखकर मुगल सैनिकों ने डोडिया सांडा को घेर लिया। सैंकड़ों मुगलों ने उस पर तड़ातड़ वार करने आरम्भ किए। अंततः वीर डोडा उनके सिर काटता हुआ स्वयं भी काम आया।

हिन्दुओं का प्रचण्ड आक्रमण देखकर अकबर ने कई सधाये हुए हाथियों को सूण्डों में खाण्डे पकड़ाकर आगे बढ़ाया। कई हजार सवारों के साथ अकबर भी हाथी पर सवार होकर किले के भीतर घुसा। उसके आगे-आगे हाथियों का प्रचण्ड दल चल रहा था। ईसरदास चौहान (ISARDAS CHOUHAN) मुगल सैनिकों के सिर काटता हुआ अकबर (AKBAR) के हाथी तक जा पहुंचा।

ईसरदास ने एक हाथ से अकबर (AKBAR) के हाथी का दांत पकड़ा और दूसरे से हाथी की सूंड पर खंजर मारकर कहा- ‘गुणग्राहक बादशाह को मेरा मुजरा पहुंचे।’ वस्तुतः ईसरदास चौहान ने ऐसा कहकर अकबर पर भारी व्यंग्य किया था जिससे अकबर बुरी तरह से तिलमिला गया।

कुछ दिन पहले ही मुगल बादशाह ने ईसरदास चौहान को अपने पास बुलवाया था और उसके समक्ष प्रस्ताव रखा था कि मैं गुणग्राहक बादशाह हूँ, गुणियों की कद्र करता हूँ। आप बहुत वीर हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चित्तौड़ का दुर्ग छोड़कर मेरी तरफ आ जाएं। तब ईसरदास ने यह कहा था कि फिर कभी उचित अवसर आने पर मैं बादशाह को मुजरा करूंगा।

आज ईसरदास ने अकबर को उसी वार्तालाप का स्मरण दिलाते हुए उस पर व्यंग्य किया था। ईसरदास चौहान वहीं पर काम आया। देखते ही देखते चित्तौड़ी वीरों ने प्रचण्ड रूप धारण कर लिया। वे मुगलों को गाजर-मूली की तरह काटने लगे और स्वयं भी युद्ध की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति देने लगे।

चित्तौड़ी वीरों ने अकबर द्वारा दुर्ग की तरफ दौड़ाए गए कई हाथियों के दांत तोड़ डाले और कइयों की सूण्डें काट डालीं जिससे वे जोर-जोर से चिंघाड़ने लगे और गुस्से में पागल होकर इधर-उधर दौड़ने लगे। बहुत से हाथी वहीं मर गए और बहुत से दोनों तरफ के सैनिकों को कुचलते हुए भाग निकले।

केलवा का ठाकुर फत्ता सिसोदिया (FATTA SISODIA) बड़ी बहादुरी से लड़ा परन्तु एक हाथी ने उसे सूण्ड से पकड़कर पटक दिया जिससे वह सूरजपोल के भीतर काम आया। उसे चित्तौड़ के इतिहास में फतहसिंह चूण्डावत के नाम से जाना जाता है। वह राजा जयमल राठौड़ का बहनोई था।

अबुल फजल (ABUL FAZAL) लिखता है कि बादशाह ने मुझे बताया कि जब बादशाह गोविंद शरण के मंदिर में पहुंचा तो एक महावत ने एक आदमी को अपने हाथी से कुचलवाया। हाथी उसको अपनी सूंड में पकड़कर बादशाह के सामने लाया।

महावत ने कहा कि मैं इस आदमी का नाम तो नहीं जानता परंतु यह कोई सरदार जान पड़ता है। इसके चारों ओर बहुत से आदमियों ने प्राणों का बलिदान किया है। अंत में ज्ञात हुआ कि वह फत्ता सिसोदिया था।

जिस समय उसको बादशाह के सामने उपस्थित किया गया, उस समय उसमें कुछ प्राण थे परंतु फिर शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई।

राव संग्रामसिंह, राठौड़ नेतसी आदि अनेक हिन्दू सरदार काम आए। 25 फरवरी 1568 को वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं में राजराणा जैता सज्जावत एवं राजराणा सुलतान आसावत भी थे। ये दोनों अपना मोर्चा छोड़कर सूरजपोल दरवाजे पर रावत साईंदास चूंडावत की सहायता करने के लिए पहुंचे और वहीं पर काम आए।

कोठारिया का रावत साहिबखान चौहान भी वीरता से लड़ते हुए काम आया। लावा सरदारगढ़ का ठाकुर सांडासिंह डोडिया घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाते हुए गंभीर नदी के पश्चिम में वीरगति को प्राप्त हुआ।

मेड़तिया सरदारों में विजयसिंह, जीतसिंह, र्दुजन रायमलोत तथा ईश्वरदास वीरमदेवोत भी वीरगति को प्राप्त हुए। जयमल राठौड़ का भाई प्रतापसिंह राठौड़ भी इस युद्ध में काम आया।

सलूंबर रावत साईंदास चूंडावत सूरजपोल की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका इकलौता पुत्र कुंवर अमर सिंह भी यहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। इस तरह रावत साईंदास चूंडावत का वंश यहीं समाप्त हुआ। अकबर (AKBAR) ने इस युद्ध के बाद जिन तीन योद्धाओं की तुलना 1 हजार घुड़सवारों से की, उनमें से एक रावत साईंदास चूंडावत भी था।

बड़ी सादड़ी का राजराणा सुरतान सिंह झाला (RAJRANA SURTAN SINGH JHALA) भी सूरजपोल की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। बल्लू सिंह चौहान (BALLUSINGH CHOUHAN) भी रणखेत रहा। यह पृथ्वीराज चौहान का वंशज था। मदारिया का रावत दूदा भी बहुत से शत्रुओं को मार कर शहीद हुआ।

आमेर के दूदा शेखावत तथा कमर चंद कछवाहा भी काम आए। महाराणा उदयसिंह की एक रानी जालौर के सोनगरा चौहानों की राजकुमारी थी जिसका नाम जयवंता बाई (RANI JAIWANTA BAI) था। उसकी कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।

रानी जयवंता बाई के पीहर वालों ने ईश्वर दास वीरमदेवोत के साथ मिलकर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। बल्लू सिंह सोलंकी अकबर (AKBAR) के मांडलगढ़ आक्रमण के समय मांडलगढ़ छोड़कर चित्तौड़ आ गया था। उसने भी इस युद्ध में अपना बलिदान दिया।

वीरगति पाने वालों में कल्लाजी राठौड़, राजा जयमल राठौड़ तथा फत्ता सिसोदिया साहित लगभग सत्रह सौ राजपूत महाराणा उदयसिंह (MAHARANA UDAISINGH) के सम्बन्धी थे। इस युद्ध में कुछ अफगान बंदूकचियों ने भी महाराणा उदयसिंह की ओर से भाग लिया था किंतु जब अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश किया तो उनमें से एक भी नहीं मारा गया। इसके कारण पर स्वयं अबुल फजल (ABUL FAZAL) ने खुलासा किया है।

✍️ – डॉ. मोहनलाल गुप्ता की पुस्तक तीसरा मुगल जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर (Teesra Mughal Jalaluddin Muhammad Akbar) से।