इस अध्याय में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, उसकी प्रमुख विशेषताएं, नगर नियोजन तथा पतन आदि का इतिहास लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधुघाटी सभ्यता भी कहा जाता है।

सिन्धु-घाटी

सिन्धु नदी हिमालय पर्वत से निकलकर पंजाब तथा सिन्धु प्रदेश (अब पाकिस्तान में) से होती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। इस नदी के दोनों ओर के क्षेत्र को सिंधु घाटी कहते हैं। इस घाटी से एक अत्यंत विकसित सभ्यता का पता लगा है। इसे सर्वप्रथम 1921 ई. में पश्चिमी पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था।

हड़प्पा सभ्यता

हड़प्पा संस्कृति ताम्र-पाषाणिक संस्कृतियों से पुरानी थी फिर भी ताम्र-पाषाणिक संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस संस्कृति का उदय भारतीय उप-महाखंड के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इस बात का अभी ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाया है कि इस सभ्यता को जन्म देने वाले कौन लोग थे। इसलिये इस सभ्यता को किसी जाति-विशेष की सभ्यता अथवा काल विशेष की सभ्यता न कहकर, सिन्धु-घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा गया है।

कुछ विद्वान इसे प्रमुख नगरों हड़प्पा तथा मोहेन-जोदड़ो के नाम पर हड़प्पा तथा मोहेन-जोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई थी। इसलिये इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब के मान्टगोमरी जिले और मोहेनजोदड़ो सिन्धु के लरकाना जिले में स्थित है। वर्तमान में ये दोनों नगर पाकिस्तान में हैं।

हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार

हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हरियाणा, पंजाब, सिन्ध, राजस्थान, गुजरात तथा बिलोचिस्तान के हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग तक था। इसका प्रसार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बिलोचिस्तान के मकरान समुद्रतट से लेकर उत्तर-पूर्व में मेरठ तक था।

यह सम्पूर्ण क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का है और लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह क्षेत्र आज के पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, साथ ही प्राचीन मिश्र और मेसीपोटामिया से भी बड़ा है। 3000 ई.पू. एवं 2000 ई.पू. में संसार का कोई भी अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था।

हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी का योगदान

सिंधु सभ्यता के नगरों की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईटों की दीवारों से प्रकट होता है कि सिंधु नदी में हर साल बाढ़ आती थी। इस बाढ़ के साथ लाखों टन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बहकर आती थी। सिन्धु नदी, मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिटटी ढोती थी और इसे बाढ़ के मैदानों में छोड़ती थी। नील ने जिस प्रकारमिस्र का निर्माण किया और वहाँ के लोगों का भरण-पोषण किया, उसी प्रकार सिन्धु नदी ने सिन्ध क्षेत्र का निर्माण किया और वहाँ के लोगों का भरण-पोषण किया।

हड़प्पा सभ्यता में सरस्वती नदी का योगदान

इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहकर पुकारा है जबकि इस सभ्यता के अब तक प्राप्त 1400 स्थलों में से अधिकांश स्थल सरस्वती नदी की घाटी में मिले हैं। इस सभ्यता की दो प्रमुख राजधानियों में से हड़प्पा रावी के किनारे तथा मोहेनजोदड़ो सिंधु के किनारे स्थित है। इस बात की भी पर्याप्त संभावना है कि इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में हुआ और बाद में इसका विस्तार सरस्वती नदी की घाटी में हुआ।

हड़प्पा सभ्यता की खोज

हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया था। इसके बाद डॉ. दयाराम साहनी ने 1821 ई. में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। उसके बाद 1822 ई. में राखलदास बनर्जी की अध्यक्षता में इन दोनों स्थानों में खुदाइयाँ हुईं। आगे इसी स्थान पर जान मार्शल के नेतृत्व में हुई खुदाइयों में जो वस्तुएँ मिलीं, उनके अध्ययन से भारत की एक ऐसी सभ्यता का पता लगा है जो ईसा से लगभग चार हजार वर्ष पहिले की है अर्थात् वैदिक कालीन सभ्यता से भी कहीं अधिक पुरानी।

सिन्धु नदी घाटी के प्रदेश में तथा कुछ अन्य स्थानों में भी खुदाइयाँ हुई हैं जहाँ से वही वस्तुएँ मिली हैं जो हड़प्पा तथा मोहेनजोदड़ो से मिली थीं। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि सिन्धु-घाटी के सम्पूर्ण प्रदेश की सभ्यता एक-सी थी।

हड़प्पा सभ्यता के निर्माता

हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। विद्वानों की धारणा है कि सिन्धु-सभ्यता के निर्माता वही आर्य थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था परन्तु यह मत ठीक नही लगता क्योंकि सिन्धु-सभ्यता तथा वैदिक-सभ्यता में इतना बड़ा अन्तर है कि एक ही जाति के लोग इन दोनों के निर्माता नहीं हो सकते।

कुछ विद्वानों के विचार में सिन्धु-सभ्यता के निर्माता सुमेरियन जाति के थे। एक विद्वान के विचार में सिन्धु-सभ्यता के निर्माता वही असुर थे जिसका वर्णन वेदों में मिलता है। प्रो. रामलखन बनर्जी के विचार में सिन्धु-सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे।

चूँकि दक्षिण भारत के द्रविड़ों के मिट्टी और पत्थर तथा उनके आभूषण सिन्धु-घाटी के लोगों के बर्तन तथा आभूषणों से मिलते-जुलते हैं, अतः यह मत अधिक ठीक प्रतीत होता है। परन्तु खुदाई में जो हड्डियाँ मिली हैं वे किसी एक जाति की नहीं होकर विभिन्न जातियों की हैं। इसलिये कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सिन्धु-घाटी के निर्माता मिश्रित जाति के थे। यही मत सर्वाधिक ठीक लगता है।

हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम

सिन्धु-घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है, इसका ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाया है। कुछ विद्वानों ने इसे ईसा से 5,000 वर्ष पूर्व, कुछ ने 4,000 वर्ष पूर्व, कुछ ने 3,000 वर्ष पूर्व और कुछ ने केवल 2,500 वर्ष पूर्व की बतलाया है परन्तु प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इस सभ्यता को ईसा से 3,200 वर्ष पूर्व का सिद्ध किया गया है ।

डा. राधकुमुद मुकर्जी ने इसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता बताते हुए लिखा है- सिन्धु-घाटी की सभ्यता का न तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है और न वह उसकी ऋणी है। अब यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि सिन्धु-सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है। डी. पी. अग्रवाल ने रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसका समय 2300 ई.पू. से 1750 ई.पू. तक बताया है।

हड़प्पा सभ्यता के तीन स्तर

हड़प्पा सभ्यता के तीन स्तर पाये गये हैं-

(1.) प्रारंभिक काल (3500 ई.पू. से 2800 ई.पू.),

(2.) मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल (2800 ई.पू. से 2200 ई.पू.) तथा

(3.) अवनति काल (2200 ई.पू. से 1500 ई.पू.)

कांस्य कालीन सभ्यता

यह सभ्यता प्रधानतः कांस्य कालीन सभ्यता थी तथा उस काल के तृतीय चरण की सभ्यता है। इसका गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने पर इसमें कांस्य-काल की चरमोन्नति दिखाई देती है। कांस्य कालीन सभ्यता कालक्रम के अनुसार ताम्र कालीन सभ्यता के बाद की तथा लौह कालीन सभ्यता के पूर्व की ठहरती है।

समकालीन सभ्यताओं से सम्पर्क

हड़प्पा सभ्यता का तत्कालीन अन्य सभ्यताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा। ये लोग पहिये वाली बैलगाड़ियों एवं जल-नौकाओं का उपयोग करते थे। अरब सागर में तट के पास उनकी नौकाएं चलती थीं। बैलगाड़ियों के पहिए ठोस होते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग आधुनिक इक्के जैसे वाहन का भी उपयोग करते थे। इस कारण अन्य स्थानों के लिये इनका आवागमन एवं परिवहन पहले की सभ्यताओं की तुलना में अधिक सुगम था।

हड़प्पा तथा मोहेनजोदड़ो की खुदाइयों में बहुत सी ऐसी वस्तुएँ मिली हैं जो सिन्धु घाटी में नहीं होती थीं। ये वस्तुएँ बाहर से मंगाई जाती होंगी और उन देशों से हड़प्पावासियों के व्यापारिक सम्बन्ध रहे होंगे। सोना, चांदी, ताम्बा आदि सिन्धु-प्रदेश में नहीं मिलता था।

इन धातुओं को ये लोग अफगानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त करते होंगे। हड़प्पावासी ताम्बा राजस्थान से, सीपी और शंख काठियावाड़ से तथा देवदारु की लकड़ी हिमालय पर्वत से प्राप्त करते होंगे।

अनुमान है कि हड़प्पा संस्कृति के राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान की मानव बस्तियों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के, दजला तथा फरात प्रदेश के नगरों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध थे। सिन्धु सभ्यता की कुछ मुहरें मेसोपोटामिया के नगरों से मिली हैं।

अनुमान होता है कि मेसोपोटामिया के नगर-निवासियों द्वारा प्रयुक्त कुछ शृंगार साधनों को हड़प्पावासियों ने अपनाया था। लगभग 2350 ई.पू. से आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुह्द के साथ व्यापारिक सम्बन्ध होने के उल्लेख मिलते हैं। यह सम्भवतः सिन्धु प्रदेश का प्राचीन नाम था।

हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल

हड़प्पा संस्कृति के 1400 से भी अधिक स्थलों का उद्घाटन हो चुका है। इनमें से अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में थे। अब तक ज्ञात स्थलों में से केवल छः स्थलों को ही नगर माना जाता है। इन नगरों में दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नगर थे- पंजाब में हड़प्पा और सिन्ध में मोहेनजोदड़ो।

इन दोनों स्थलों के बीच 483 किलोमीटर की दूरी है और सिन्धु नदी इन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। तीसरा नगर सिन्ध प्रांत में चहुन्दड़ो है जो मोहेनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में है। चौथा नगर गुजरात में खम्भात की खाड़ी के ऊपर लोथल नामक स्थान पर है।

पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर तथा छठा नगर हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली नामक स्थल पर है। कालीबंगा की तरह यहाँ भी दो सांस्कृतिक अवस्थाओं- हड़प्पा पूर्व सभ्यता और हड़प्पा-कालीन सभ्यता के दर्शन होते हैं। बिना पकी ईटों के चबूतरों, सड़कों और मोरियों के अवशेष हड़प्पा-पूर्व युग के हैं।

इन समस्त स्थलों पर उन्नत और समृद्ध हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुत्कांगडोर और सुरकोटड़ा के समुद्रतटीय नगरों में भी इस संस्कृति के उन्नत रूप के दर्शन होते हैं जहाँ नगर दुर्ग स्थित हैं। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी, कच्छ क्षेत्र में धौलावीरा, नामक स्थलों पर इस संस्कृति की उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी तथा कुणाल एवं उत्तर प्रदेश में हिण्डन नदी के किनारे आलमगीरपुर में भी इस संस्कृति के दर्शन होते हैं।

हड़प्पा

इस नगर के अवशेष रावी नदी के बायें तट पर मोंटमोगरी जिले से 25 किलोमीटर दूर प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष 5 किलोमीटर के घेरे में उपलब्ध हुए हैं। यहाँ पर दो प्रमुख टीले मिले हैं। पश्चिम में दुर्ग टीला तथा पूर्व में नगर टीला स्थित है। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था।

हड़प्पा के दुर्ग के बाहर 6 मीटर ऊँचे टीले को एफ नाम दिया गया है जहाँ पर अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त विशिष्ट अवशेषों में मृद्भाण्ड, ताम्बे और कांसे के उपकरण, पकाई हुई ईंटों की आकृतियां तथा अलग-अलग आकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से ताम्बे की बनी एक इक्कागाड़ी मिली है। हड़़प्पा में मोहेनजोदड़े के विपरीत, पुरुष मूर्तियां, नारी मूर्तियों की तुलना में अधिक हैं।

मोहेनजोदड़ो

मोहनजोदड़ो शब्द, सिंधी भाषा के ‘मुएन जो दड़ो’ से लिया गया है जिसका अर्थ होता है- मृतकांे का टीला। इसकी खोज 1922 ई. में राखालदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है।

यहाँ पर भी दो टीले मिले हैं- दुर्ग टीला तथा नगर टीला। दुर्ग टीले में अनेक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक एवं भवन स्थित थे, जैसे- विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभाभवन। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण भवन विशाल स्नानागार है। नगर भाग में योजनबद्ध विधि से बने हुए भवन मिलते हैं। यहाँ से कांसे की नग्न नृत्यांगना की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मोहेनजोदड़ो से प्राप्त नगर-निर्माण योजना, भवन, मृदभाण्ड, मोहरें तथा अन्य कलाकृतियां अत्यंत विकसित सभ्यता की सूचक हैं।

कालीबंगा

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे पर स्थित कालीबंगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसकी खोज 1951 ई. में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा से प्राक् सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं।इस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण भी मिला है जो और कहीं से प्राप्त नहीं किया जा सका है।

कालीबंगा से लघुपाषाण उपकरण, माणिक एवं मनके, छः विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त एक मृद्भाण्ड के टुकड़़े पर लिखे लेख के चिह्नों से यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा लिपि दायें से बायीं ओर लिखी जाती थी। यहाँ से बड़ी संख्या में मिट्टी से निर्मित एवं आग में पकाई हुई चूड़ियों के टुकड़़े मिले हैं। इन्हीं चूड़ियों के कारण इस स्थान के नाम में बंगा शब्द लगा हुआ है।

लोथल

लोथल, सिंधु सभ्यता का महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। इसकी खोज 1954 ई. में एस. आर. राव ने की थी। यह स्थल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद नगर से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल का टीला 3.25 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विशिष्ट मृद्भाण्ड, उपकरण, मोहरें, बाट तथा माप भी प्राप्त हुए हैं। लोथल के पूर्वी भाग में पकाई हुई ईंटों से बना हुआ एक निर्माण क्षेत्र है जिसका आधार 214 मीटर गुणा 36 मीटर गुणा 3.3 मीटर है। इसकी पहचान पुरतत्वविदों ने बंदरगाह के हिस्से ‘गोदी’ अर्थात् डॉकयार्ड के रूप में की है।

हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएँ

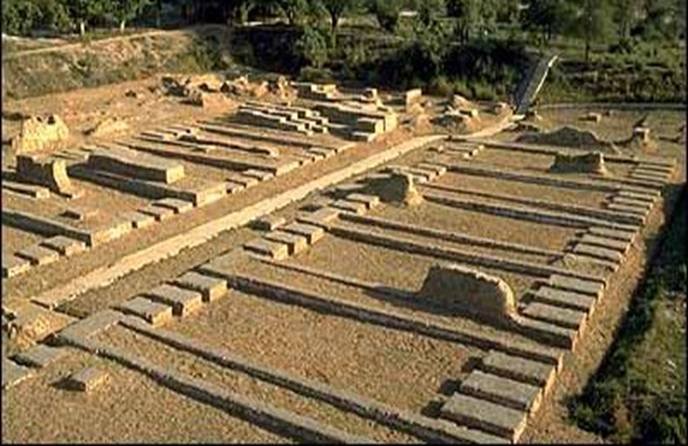

नगर योजना

हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर-योजना थी। हड़प्पा और मोहेनजोदड़ो, दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहाँ सम्भवतः शासक-वर्ग के सदस्य रहते थे। खुदाइयों से पता लगाा है कि हड़प्पा तथा मोहेनजोदड़ो दोनों ही विशाल नगर थे। इन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था।

नगरों की सड़कें उत्तर से दक्षिण को अथवा पूर्व से पश्चिम को, एक दूसरे को सीधे समकोण पर काटती हुई जाती थीं। इस प्रकार इन सड़कों द्वारा नगर कई वर्गाकार अथवा आयताकार भागों में विभक्त हो जाता था। सड़कें बड़ी चौड़ी होती थीं। नगर की प्रमुख सड़कें 33 फीट तक चौड़ी पाई गई हैं जिससे स्पष्ट है कि सड़कों पर एक साथ कई गाड़ियाँ आ-जा सकती थीं।

बड़ी-बड़ी सड़कों को मिलाने वाली गलियाँ भी काफी चौड़ी होती थीं। जो गलियाँ कम-से-कम चौड़ी होती थीं उनकी भी चौड़ाई चार फीट की पाई गयी है। आश्चर्य की बात है कि ये सड़कें कच्ची हैं। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईटों के भवनों वाला नगर बसा था, जहाँ सामान्य लोग रहते थे। नगरों के इन भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह बसाए गए थे। यह बात सिंधु बस्तियों के समस्त स्थलों पर लागू होती है, चाहे वे बड़े स्थल हों अथवा छोटे।

भवन निर्माण

सड़कों के दोनों किनारों पर मकान होते थे जो पक्की ईटों के बने होते थे। ईटें लकड़ी से पकाई जाती थीं। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईटों का उपयोग होना एक अदभुत बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में मुख्यतः धूप में सुखाई गई ईटों का उपयोग होता था।

समकालीन मैसोपोटामिया में भी सीमित मात्रा में पकाई हुई ईटों का उपयोग होता था किन्तु हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईटों का उपयोग बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। अधिकांश भवन दो मंजिलों के होते थे परन्तु दीवारों की मोटाई से पता लगता है कि दो से भी अधिक मंजिलों के मकान बनते थे।

नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल में जाने के लिये सीढ़ियाँ बनी होती थीं। अधिकांश सीढ़ियाँ संकीर्ण हैं परन्तु कुछ काफी चौड़ी तथा सुविधाजनक भी हैं। बड़े मकानों के दरवाजे बड़े तथा चौडे़ होते थे। कुछ मकानों के दरवाजे तो इतने चौड़े थे कि उनमें रथ तथा बैलगाड़ियाँ भी आ-जा सकती थीं।

कमरों में दीवारों के साथ अलमारियाँ भी लगी होती थीं। हड्डियों तथा शंख की बनी कुछ ऐसी वस्तुएँ मिली हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कमरों में खूंटियाँ भी लगी होती थीं। भवन में खिड़कियों तथा दरवाजों का पूरा प्रबन्ध रहता था जिससे हवा तथा प्रकाश की कमी न हो। दरवाजे तथा खिड़कियां भीतर की दीवारों में बने होते थे।

जो दीवारें सार्वजनिक सड़कों की ओर होती थीं, उनमें दरवाजे तथा खिड़कियाँ नही होती थीं। घर के बीच में एक आंगन होता था जिसके एक कोने में रसोईघर बना होता था। रसोईघर के चूल्हे ईटों के बने होते थे।

धान्य संग्रहण

मोहेनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन यहाँ का धान्य-कोठार है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में छः धान्य-कोठारों के लिए ईटों के चबूतरे बनाए गए थे। प्रत्येक धान्य-कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। ये नदी तट से चंद मीटरों की दूरी पर थे।

इन बारह इकाइयों का समूचा तलक्षेत्र लगभग 838.1025 वर्गमीटर होता है। यह लगभग उतना ही क्षेत्र है जितना कि मोहेनजोदड़ो के विशाल धान्य-कोठार का। हड़प्पा के धान्य कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर दो कतारों में ईटों के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। इनका उपयोग फसल दाबने के लिए होता होगा।

इन चूबतरों के फर्श की दरारों में गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा में दो कमरों वाले बैरक भी बनाए गए थे, जो सम्भवतः मजदूरों के रहने के लिए थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिणी भाग में ईटों के चबूतरे मिले हैं। इनका सम्बन्ध भी धान्य-कोठारों से रहा होगा। अतः अनुमान होता है कि धान्य-कोठार हड़प्पा संस्कृति के नगरों के महत्त्वपूर्ण अंग थे।

कुओं का प्रबन्ध

घरों एवं मानव बस्तियों में सुगमता से जल प्राप्त करने के लिए सिन्धु-घाटी के लोगों ने कुओं का प्रबन्ध किया था। खुदाई में ऐसे कुएँ मिले हैं जिनकी चौड़ाई दो फीट से सात फीट तक है। सार्वजनिक कुओं के साथ-साथ लोग अपने घरों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी कुएँ बनवाते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं खुदे हुए थे।

सार्वजनिक जलाशय तथा स्नानागार

मोहेनजोदड़ो के दुर्ग की खुदाई में एक बहुत बड़ा जलाशय मिला है। ईंटों के स्थापत्य का यह एक सुंदर नमूना है। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। यह पक्की ईटों का बना हुआ है और इसकी दीवारें बड़ी मजबूत हैं। जलाशय के चारों और एक बारामदा है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है।

जल-कुण्ड के दक्षिण-पश्चिम की ओर आठ स्नानागार बने हुए हैं। इन स्नानागारों के ऊपर कमरे बने हुए थे जिनमें सम्भवतः पुजारी रहते थे। जलाशय के निकट एक कुआं भी मिला है। सम्भवतः इसी कुएँ के पानी से जलाशय को भरा जाता था। जलाशय को भरने तथा खाली करने के लिए नल बने होते थे।

जलाशय के दोनों सिरों पर स्नानागार की सतह तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। अनुमान है कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग आनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। आज भी भारत के धार्मिक कृत्यों में ऐसे स्नान का बड़ा महत्त्व है।

जल निकास प्रणाली

मोहेनजोदड़ो की जल-निकास प्रणाली बड़ी प्रभावशाली थी। घरों का पानी बाहर सड़कों तक आता था जहाँ इनके नीचे मोरियां बनी हुई थीं। कम चौड़ी नालियाँ ईटों से और अधिक चौड़ी नालियाँ पत्थर के टुकड़ों से ढँकी जाती थी। ईटों को जोड़ने के लिए मिट्टी मिले चूने का प्रयोग किया जाता था।

ऊपर की मंजिल का गन्दा पानी नीचे लाने के लिए मिट्टी के पाइपों का प्रयोग किया जाता था। सड़कों की इन नालियों में नरमोखे (मेन होल) भी बनाए गए थे। सड़कों और नालियों के अवशेष बनवाली में भी मिले हैं। यह निकास-प्रणाली, भवनों में स्नानकक्षों और मोरियों की व्यवस्था अनोखी है। हड़प्पा की निकास-प्रणाली तो और भी विलक्षण है।

सफाई व्यवस्था

हड़प्पा सभ्यता की सफाई व्यवस्था बहुत प्रभावशाली थी। प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था। इन स्नानागारों में मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा रहता था। स्नानागारों का फर्श, पक्की ईटों का बना होता था और उसकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। बहुत से स्नानागारों के समीप शौचालय भी मिले हैं। सम्भवतः किसी भी दूसरी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्त्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया था।

नगर की सुरक्षा का प्रबन्ध

हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने नगरों को शत्रुओं से सुरक्षित रहने के लिए नगर के चारों और खाई तथा दीवार का भी प्रबन्ध करते थे। यह चहारदीवारी सम्भवतः दुर्ग का भी काम देती थी।

सामाजिक जीवन

हड़प्पा सभ्यता सामाजिक तथा आर्थिक साम्य-प्रधान सभ्यता थी। इस सभ्यता में लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली होने के संकेत मिलते हैं। इस कारण इस सभ्यता में समानता का आभास मिलता है। इस सभ्यता के लोगों में बहुत बड़ा सामाजिक तथा धार्मिक वैषम्य नहीं होना अनुमानित किया जाता है। हड़प्पा, मोहेनजोदड़ो, अमरी, चन्हूदड़ो तथा झूकरदड़ो आदि स्थानों में उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त वस्तुओं के अध्ययन से हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर विस्तार से प्रकाश पड़ता है-

(1) नगर तथा व्यापार-प्रधान सभ्यता

हड़प्पा सभ्यता नगरीय तथा व्यापार-प्रधान सभ्यता थी जिसमें बड़े-बड़े नगरों की स्थापना की गयी थी और अन्य देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया गया था।

(2) समाज का सगंठन

मोहेनजोदड़ो के उत्खनन से ज्ञात होता है कि सिन्धु-घाटी के लोगों का समाज चार वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग विद्वानों का था जिसमें पुजारी, वैद्य, ज्योतिषी आते थे। दूसरे वर्ग में योद्धा थे जिनका कर्त्तव्य समाज की रक्षा करना होता था। तीसरे वर्ग में व्यवसायी थे। ये लोग विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धे करते थे। चौथे वर्ग में घरेलू नौकर तथा मजदूर थे।

(3) भोजन

खुदाई में गेहूँ, जौ, चावल तथा खजूर आदि के बीज मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि यही वस्तुएँ सिन्धु-घाटी के लोग खाते रहे होंगे। खुदाई में कुछ अधजली हड्डियाँ तथा छिलके भी मिले हैं जिनसे अनुमान होता है कि ये लोग मछली, मांस, अंडे आदि का प्रयोग करते थे। साथ ही फल, दूध तथा तरकारी का भी प्रयोग करते थे।

(4) केश विन्यास

सिन्धु-घाटी के निवासी छोटी दाढ़ी तथा मूँछें रखते थे परन्तु कुछ लोग मूँछें मुंडवाते भी थे। कुछ लोगों के बाल छोटे होते थे और कुछ लोगों के लम्बे। जिन लोगों के बाल लम्बे होते थे वे चोटी बांधते थे। ये लोग बालों में कंघी करते थे और पीछे की ओर फेरे रहते थे।

(5) वेश-भूषा

सिन्धु-घाटी के लोग ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उनके वस्त्र साधारण हुआ करते थे। खुदाई में एक पुरुष की मूर्ति मिली है जिसमें वह एक शॉल ओढ़े हुए है। शॉल बाएँ कन्धे के ऊपर से दाहिनी कांख के नीचे जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि इनके दो मुख्य वस्त्र रहे होंगे।

एक शरीर के नीचे के भाग को ढँकने के लिए और दूसरा ऊपर के भाग के लिए। हड़प्पा की खुदाई में मिली सामग्री से अनुमान होता है कि स्त्रियाँ सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहिनती थीं जो सिर के पीछे की ओर पंखे की तरह उठा रहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों तथा पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अन्तर नहीं होता था।

(6) आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन

सिन्धु-घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्त्री-पुरुष दानों ही हार, भुज-बन्द, कंगन तथा अंगूठी पहिनते थे। स्त्रियाँ करधनी, नथुनी, बाली तथा पायजेब पहिनती थीं। धनी लोगों के आभूषण सोने, चांदी तथा जवाहरात के बने होते थे परन्तु गरीबों के आभूषण ताम्बे, हड्डी तथा पकी हुई मिट्टी से बनते थे। पीतल के दर्पण तथा हाथी दाँत की कंघियाँ भी खुदाई में मिली हैं। ओष्ठ पर लगाने के लिए लेपन-पदार्थ भी होता था।

(7) आमोद-प्रमोद के साधन

इन लोगों के आमोद-प्रमोद का प्रधान साधन शिकार था। ये लोग धनुष-बाण से जंगली बकरों तथा हिरनों का शिकार करते थे। चिड़ियों को पाला तथा उड़ाया जाता था। बच्चे मिट्टी की वस्तुएँ बना कर खेलते थे। हड़प्पा सभ्यता में शतरंज तथा जुआ भी खेला जाता था। मुर्गों तथा बैलों को लड़ाया जाता था। इन लोगों को नाचने गाने का भी शौक था।

(8) खिलौने

हड़प्पा तथा मोहेनजोदड़ो की खुदाइयों में विभिन्न प्रकार के खिलौने मिले हैं। बच्चों को मिट्टी की छोटी-छोटी गाड़ियों से खेलने का बड़ा शौक था। मनुष्य तथा पशुओं के आकार के विभिन्न प्रकार के खिलौने बच्चों के खेलने के लिए बनाये जाते थे। चिड़ियों के भी खिलौने होते थे। बच्चों के बजाने के लिए भोंपू भी बनाये जाते थे।

(9) यातायात के साधन

सिन्धु-घाटी के लोग कच्ची सड़कें बनाते थे। खुदाइयों से पता लगता है कि बैलगाड़ी मुख्य सवारी होती थी। हड़प्पा में एक ताम्बे का वाहन मिला है जो इक्के के आकार का है। नौकाएं भी यातायात एवं परिवहन का साधन थीं।

(10) स्त्रियों की दशा

हड़प्पा सभ्यता का मानव मातृ देवी की पूजा करता था। इससे अनुमान होता है कि हड़प्पा समाज में स्त्रियाँ बड़े आदर की दृष्टि से देखी जाती थीं और माता के रूप में स्त्री का ऊँचा स्थान था। शिशु-पालन तथा घर का प्रबन्ध करना स्त्री का प्रधान कार्य होता था। इस युग में सम्भवतः पर्दे की प्रथा नहीं थी। धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में स्त्री-पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग मिòवासियों की तरह मातृसत्तात्मक थे या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(11) औषधि

रोगों से मुक्ति पाने के लिए सिंधुवासी विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते थे। आंख, कान आदि के रोगों में वे लोग मछली की हड्डियों का प्रयोग करते थे। हिरन के सींग, मूंगा तथा नीम की पत्ती का भी औषधि के रूप में प्रयोग होता था।

(12) शव-विसर्जन

मोहेनजोदड़ो की खुदाई से सर जॉन मार्शल ने शव-विसर्जन की तीन विधियों का पता लगाया। पहली विधि के अनुसार सम्पूर्ण मृतक शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरी विधि के अनुसार पशु-पक्षियों के खा लेने के उपरान्त जो हाड़-मांस बचता था वह जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरी विधि यह थी कि मृत्यु के उपरान्त मृतक शरीर को जला दिया जाता था। प्रायः तीसरी ही विधि का अनुसरण किया जाता था।

आर्थिक जीवन

सिन्धु घाटी में वर्तमान में लगभग 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसलिए यह प्रदेश अधिक उपजाऊ नहीं है किंतु सिंधु सभ्यता के उत्खनन स्थलों को देखने से अनुमान होता है कि उस काल में यह प्रदेश अधिक उपजाऊ था। ईसा-पूर्व चौथी सदी में सिकंदर का एक समकालीन इतिहासकार जानकारी देता है कि सिन्ध क्षेत्र उपजाऊ प्रदेश था।

इससे भी पहले के काल में सिन्धु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति अधिक थी और इस कारण यहाँ वर्षा भी अधिक होती थी। इस कारण पूरे प्रदेश में घने जंगल थे जिनसे व्यापक स्तर पर जलाऊ लकड़ी प्राप्त की जाती थी। इस लकड़ी का उपयोग ईंटें पकाने, कृषि उपकरण बनाने, युद्ध के औजार बनाने तथा भवन बनाने में होता था।

हड़प्पा तथा मोहेनजोदड़ो जैसे विशाल तथा वैभवपूर्ण नगर जिस संस्कृति में विद्यमान थे वह निश्चय ही बड़ा सम्पन्न रहा होगा। चूंकि यह सभ्यता कृषि-प्रधान न थी इसलिये यहाँ के निवासियों का आर्थिक जीवन प्रमुखतः व्यापार तथा उद्योग-धन्धों पर आधारित था। व्यापार तथा उद्योग उन्नत दशा में था।

सिन्धु-वासियों का आर्थक जीवन औद्योगिक विशिष्टीकरण तथा स्थानीकरण पर आधारित था। उनमें श्रम-विभाजन तथा संगठन की कल्पना की भी जा सकती है। एक प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग एक ही क्षेत्र में निवास करते थे। यदि इस सभ्यता को औद्योगिक सभ्यता कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित व्यवसाय तथा उद्योग-धन्धे होते थे-

(1) कृषि

सिन्धु सभ्यता के लोग सिंधु नदी में बाढ़ के उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ के मैदानों में गेंहूू और जौ के बीज बो देते थे और आगामी बाढ़ आने से पहले, अप्रेल के महिने में गेंहूू और जौ की फसल काट लेते थे। इस क्षेत्र से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, परन्तु कालीबंगा में हड़प्पा-पूर्व अवस्था के जिन कूँडों की खोज हुई है, उनसे पता चलता है कि हड़प्पा-काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे।

हड़प्पा संस्कृति के लोग सम्भवतः लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं चलता। फसल काटने के लिए पत्थर के हँसियों का उपयोग होता होगा। गबरबंदों अथवा नालों को बांधों से घेरकर जलाशय बनाने की बिलोचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रथा रही है, परन्तु अनुमान होता है कि सिन्धु सभ्यता में नहरों से सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी।

हड़प्पा संस्कृति के गांव, जो प्रायः बाढ़ के मैदानों के समीप बसे होते थे, न केवल अपनी आवश्यकता के लिए अपितु नगरों में रहने वाले कारीगरों, व्यापारियों और दूसरे नागरिकों के लिए भी पर्याप्त अनाज पैदा करते थे।

सिन्धु सभ्यता के किसान गेहूँ, जौ, राई, मटर, आदि पैदा करते थे। वेे दो किस्मों का गेहूँ और जौ उगाते थे। बनवाली से बढ़िया किस्म का जौ मिला है। वे तिल और सरसों भी पैदा करते थे। हड़प्पा-कालीन लोथल के लोग 1800 ई.पू. में भी चावल का उपयोग करते थे। लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं।

मोहेनजोदड़ो, हड़प्पा और सम्भवतः कालीबंगा में भी विशाल धान्य कोठारों में अनाज जमा किया जाता था। किसानों से सम्भवतः करों के रूप में यह अनाज प्राप्त किया जाता था और पारिश्रमिक के रूप में धान्य-कोठारों से इसका वितरण होता था।

यह बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के सादृश्य के आधार पर कह सकते हैं जहाँ पारिश्रमिक का भुगतान जौ के रूप में होता था। सिन्धु सभ्यता के लोग कपास पैदा करने वाले सबसे पुराने लोगों में से थे। इसीलिए यूनानियों ने कपास को सिंडोन नाम दिया जिसकी व्युत्पत्ति सिन्ध शब्द से हुई है।

(2) शिकार

सिन्धु-घाटी के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी थे। वे मांस, मछली तथा अंडे आदि का प्रयोग करते थे। मांस प्राप्त करने के लिये वे पशुओं का शिकार करते थे। पशुओं के बाल, खाल तथा हड्डी से भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती थीं।

(3) पशुपालन

सिन्धु सभ्यता के लोग खेती करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में पशु पालते थे। खुदाई से प्राप्त मुहरों पर पशुओं के चित्र मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता और सूअर उनके पालतू पशु थे। सिन्धुवासियों को बड़े कूबड़ वाला सांड विशेष रूप से पसंद था। आरम्भ से ही कुत्ते दुलारे पशु थे।

बिल्ल्यिों को भी पालतू बना लिया गया था। कुत्ता और बिल्ली, दोनों के पैरांे के निशान मिले हैं। बैलों और गधों का उपयोग भारवहन के लिए होता था। आश्चर्य की बात है कि खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ नही मिली हैं। घोड़े के अस्तित्त्व के बारे में भी केवल तीन प्रमाण मिले हैं।

मोहेनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से और लोथल से एक-एक संदिग्ध लघु मूण्मूर्ति मिली है जिसे घोड़े की मूर्ति कहा जा सकता है। घोड़े के अवशेष, जो 2000 ई.पू. के आसपास के हैं, गुजरात के सुरकोटड़ा नामक स्थान से मिले हैं। अनुमान होता है कि हड़प्पा-काल में ऊँट तथा घोड़े का उपयोग आम तौर पर नहीं होता था।

हड़प्पा संस्कृति के लोग हाथी तथा गेंडे से भली-भांति परिचित थे। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर सभ्यता के नगरों के लोग भी प्रायः सिन्धु प्रदेश जैसे ही अनाज पैदा करते थे और उनके पालतू पशु भी प्रायः वही थे जो हड़प्पा संस्कृति वालों के थे परन्तु गुजरात में बसे हुए हड़प्पा संस्कृति के लोग चावल पैदा करते थे और पालतू हाथी भी रखते थे। मेसोपोटामिया के नगरवासियों के लिए ये दोनों बातें सम्भव नहीं थी।

(4) शिल्प तथा व्यवसाय

हड़प्पा संस्कृति कांस्य-युग की है। हड़प्पा सभ्यता का मानव कुशल शिल्पी तथा व्यसायी था। हड़प्पावासी पत्थर के अनेक प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। वे कांस्य के निर्माण और उपयोग से भी भली-भांति परिचित थे। धातुकर्मी तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे।

चूँकि हड़प्पावासियों के लिए ये दोनों धातुएं सुलभ नहीं थीं। इसलिए हड़प्पा में कांस्य-वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। खनिजों के मिश्रणों से पता चलता है कि तांबा राजस्थान में खेतड़ी कीे खानों से प्राप्त किया जाता था। यद्यपि यह बिलोचिस्तान से भी मंगाया जा सकता था।

टिन बड़ी कठिनाई से सम्भवतः अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। टिन की कुछ पुरानी खदानें बिहार के हजारी बाग में पाई गई हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों से कांसे के जो औजार और हथियार मिले हैं उनमें टिन का अनुपात कम है। फिर भी इस सभ्यता से बहुत सारी कांस्य वस्तुएँ मिली हैं, जिनसे स्पष्ट है कि हड़प्पा समाज के कारीगरों में कसेरों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने मूर्तियां और बर्तन ही नहीं, विविध प्रकार के औजार और कुल्हाड़ियां, आरियां, छुरे और भाले जैसे हथियार भी बनाए।

हड़प्पा संस्कृति के नगरों में दूसरे कई शिल्पों का विकास हुआ। मोहेनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़़े का एक टुकड़़ा मिला है और कई वस्तुओं पर कपड़़े के छापे देखने को मिले हैं। कताई के लिए तकलियों का उपयोग होता था। बुनकर सूती और ऊनी कपड़़ा बुनते थे।

ईटों की विशाल ईमारतों से ज्ञात होता है कि राजगीरी एक महत्त्वपूर्ण कौशल था। इनसे राजगीरों के एक वर्ग के अस्तित्त्व की भी सूचना मिलती है। हड़प्पा संस्कृति के लोग नौकाएं बनाना जानते थे। मुहरें और मृण्मूर्तियां बनाना महत्त्वपूर्ण शिल्प-व्यवसाय थे। सुनार, चांदी, सोना और कीमती पत्थरों के आभूषण बनाते थे।

चांदी और सोना अफगानिस्तान से आता होगा और कीमती पत्थर दक्षिणी भारत से। हड़प्पा संस्कृति के कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब उपयोग होता था। उनके मिट्टी के बर्तनों की अपनी विशेषता थी। बर्तनों को चिकना और चमकीला बनाया जाता था। उन पर चित्रकारी की जाती थी। हाथी-दाँत की भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती थीं।

(5) व्यापार

हड़प्पा तथा मोहेनजोदड़ो की खुदाइयों में बहुत सी ऐसी वस्तुएँ मिली हैं जो सिन्धु घाटी में नहीं होती थीं। अतः यह अनुमान लगाया गया है कि ये वस्तुएँ बाहर से मंगाई जाती थीं और इन लोगों का विदेशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था। सोना, चांदी, ताम्बा आदि सिन्धु-प्रदेश में नही मिलता था। इन धातुओं को ये लोग अफगानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त करते थे। यहाँ के निवासी सम्भवतः ताम्बा राजपूताना से, सीपी, शंख आदि काठियावाड़ से और देवदारु की लकड़ी हिमालय पर्वत से प्राप्त करते थे।

हड़प्पा संस्कृति का मानव धातु की मुद्राओं का उपयोग नहीं करता था। बहुत सम्भव है कि व्यापार वस्तु-विनियम से चलता था। निर्मित वस्तुओं और सम्भवतः अनाज के बदले में वह पड़ोसी प्रदेशों से धातुएं प्राप्त करता था और उन्हें नौकाओं तथा बैलगाड़ियों से ढोकर लाता था।

अरब सागर में तट के पास उनकी नौकाएं चलती थीं। वह पहिए का उपयोग जानता था। बैलगाड़ियों के पहिए ठोस होते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग आधुनिक इक्के जैसे वाहन का उपयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध थे।

हड़प्पा संस्कृति के लोगों के, दजला तथा फरात प्रदेश के नगरों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध थे। सिन्धु सभ्यता की कुछ मुहरें मेसोपोटामिया के नगरों से मिली हैं। अनुमान होता है कि मेसोपोटामिया के नगर-निवासियों द्वारा प्रयुक्त कुछ शृंगार साधनों को हड़प्पा वासियों ने अपनाया था।

लगभग 2350 ई.पू. से आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुद्दह के साथ व्यापारिक सम्बन्ध होने के उल्लेख मिलते हैं। यह सम्भवतः सिन्धु प्रदेश का प्राचीन नाम था।

(6) नाप तथा तौल

खुदाई में बाट बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। कुछ बाट तो इतने बड़े हैं कि वे रस्सी से उठाये जाते रहे होगे और कुछ इतने छोटे हैं कि उनका प्रयोग जौहरी करते होंगे। अधिकांश बाट घनाकार हुआ करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लम्बाई नापने के लिये फुट होता था। क्योंकि मोहेनजोदड़ो की खुदाई में सीपी का बना हुआ एक फुट के बराबर माप का टुकड़ा मिला है। हड़प्पा में कांसे की बनी एक शलाका मिली है जिस पर छोटे-छोटे भाग अंकित हैं। यह भी फुट ही प्रतीत होता है। तौलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता था।

धार्मिक जीवन

खुदाई में जो मुहरें, ताम्र-पत्र तथा पत्थर, मिट्टी एवं धातु की मूर्तियाँ मिली हैं उनसे सिन्धु-घाटी के निवासियों के धार्मिक जीवन की काफी जानकारी हो जाती है। इन साक्ष्यों से इन लोगों के धार्मिक जीवन पर निम्नलिखित प्रकाश पड़ता है-

(1) द्विदेववाद

सिन्धु-घाटी के लोग दो परम शक्तियों में विश्वास करते थे। एक शक्ति परम-पुरुष की थी और दूसरी परम-नारी की। यही दोनों शक्तियाँ सृष्टि की रचना तथा उनका पालन करती थीं। इस प्रकार हिन्दू-धर्म के पार्वती-परमेश्वर का दर्शन हमें सिन्धु-घाटी में होता है।

(2) शिव की उपासना

हड़प्पा में एक ऐसी मुहर मिली है जिनमें एक ऐसे देवता की मूर्ति अंकित है जिसके तीन मुख और बड़े-बड़े सींग हैं। यह मूर्ति एक सिंहासन पर स्थित है और योग-मुद्रा में लीन है। देवता का एक पैर दूसरे पैर पर रखा हुआ है। यह देवता एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडे से घिरा हुआ है और इसके सिंहासन के नीचे एक भैंस है। पैरों के नीचे दो हरिण हैं।

इस मुहर को देखने से हमारे मस्तिष्क में पशुपति-महादेव का परम्परागत चित्र उभरता है। देवता को घेरे हुए पशु, पृथ्वी की चार दिशाओं की ओर देख रहे हैं। ये पशु, उस देवता के वाहन रहे होंगे, क्योंकि बाद के हिन्दू धर्म में प्रत्येक देवता का एक विशिष्ट वाहन कल्पित किया गया है। सर जॉन मार्शल के विचार में यह शिव की मूर्ति है।

(3) महादेवी की उपासना

हड़प्पा की खुदाई में ऐसी मुहरें तथा लघु मृण्मूर्तियाँ मिली है जिसमें खड़ी हुई नारी का चित्र अंकित है। सर जॉन मार्शल के विचार में यह महादेवी का चित्र है जिसकी उपासना हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। यही महादेवी आगे चल कर शक्ति हो गई जिसकी पूजा आज-भी हिन्दू लोग करते है।

(4) प्रजनन-शक्ति की उपासना

सिन्धु-घाटी के लोग प्रजनन-शक्ति की पूजा किया करते थे। खुदाई में पत्थर के ऐसे टुकड़े मिले है जो योनि तथा शिश्न प्रतीत होते है। सम्भवतः इनकी पूजा होती थी। कालान्तर में लिंग पूजा, शिव पूजा का अटूट अंग बन गई। ऋग्वेद में ऐसे आर्येतर लोगों के विषय में सूचना मिलती है जो लिंग पूजक (शिश्नदेवाः) थे। हड़प्पा युग में आरम्भ हुई यह लिंग-पूजा, हिन्दू समाज में एक सामान्य पूजा-विधि हो गई। विद्वानों की धारणा है सिन्धु-घाटी के लोग मूर्ति-पूजा में विश्वास रखते थे।

(5) धरती की पूजा

सिंधु सभ्यता से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह सम्भवतः धरती-देवी की मूर्ति है। पौधों की उत्पत्ति एवं विकास से इसका गहरा सम्बन्ध समझा जाता होगा। अनुमान होता है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी समझकर उसकी पूजा करते थे जिस प्रकार मिò के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे।

(6) सूर्य, अग्नि तथा जल की पूजा

सिन्धु-घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पदार्थो की भी पूजा किया करते थे। ये लोग सूर्य तथा अग्नि की पूजा किया करते थे। इन लोगों में जल-पूजा भी प्रचलित थी।

(7) वृक्ष पूजा

ये लोग कुछ वक्षों को भी पवित्र मानते थे तथा उनकी पूजा करते थे। एक मुहर पर पीपल की टहनियों के बीच में किसी देवता की प्रतिमा उकेरी गई है। पीपल तथा तुलसी की पूजा आज भी हिन्दुओं में प्रचलित है।

(8) पशु पूजा

हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई में पशु-मूर्तियाँ भी मिली हैं। अनेक पशुओं को मुहरों पर अंकित किया गया है। इनमें सबसे प्रमुख है डिल्ले वाला या कूबड़ वाला सांड। आज भी ऐसा कोई सांड जब बाजार की सड़कों से गुजरता है तो श्रद्धालु भारतीय उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। इसी प्रकार, सिन्धु मुहर पर अंकित पशुपति-महादेव को घेरे हुए पशुओं की भी पूजा होती होगी। हिन्दू धर्म में आज भी गाय को पवित्र एवं पूज्य माना जाता है।

(9) मंदिरों का अभाव

हड़प्पा सम्भ्यता का मानव वृक्ष, पशु और मानव रूप में देवताओं की पूजा करता था परन्तु वह देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाता था। जबकि हड़प्पा की समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं में मंदिर बनाये जाते थे।

(10) भूत-प्रेत में विश्वास

सैंधव स्थलों से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। हड़प्पावासी सम्भवतः भूत-प्रेत में विश्वास रखते थे और इनसे भय खाते थे, इसलिए रक्षात्मक ताबीज पहनते थे। अथर्ववेद में, जिसे आर्येतरों की कृति समझा जाता है, अनेक तंत्र-मंत्र दिए गए हैं, और इसमें रोगों और भूत-प्रेतों के निवारण के लिए ताबीज धारण करने का भी सुझाव दिया गया है।

(11) धार्मिक विश्वासों की जानकारी का अभाव

यद्यपि मुहरों, मूर्तियों और लिंगों के आधार पर हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में कई महत्त्वपूर्ण अनुमान लगा लिये गये हैं तथापि जब तक सिन्धु लिपि पढ़ी नहीं जाती, तब तक हड़प्पावासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती।

(12) हिन्दू धर्म पर प्रभाव

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान हिन्दू-धर्म पर हड़प्पा वासियों का काफी प्रभाव है। उनके द्वारा अपनाई गई बहुत सी परम्परायें आज भी प्रचलन में हैं तथा उस काल के देवताओं का पूजन आज भी हो रहा है।

कलाओं का विकास

सिन्धु-घाटी के लोगों ने विभिन्न प्रकार की कलाओें में भी बड़ी कुशलता प्राप्त कर ली थी। जिन कलाओं का इन लोगों ने विकास किया, वे निम्नलिखित थीं-

(1) लेखन-कला

यद्यपि इस कला का कोई लिखित पत्र, पत्थर अथवा मिट्टी का बर्तन नहीं मिला है परन्तु लगभग 550 ऐसी मुहरें मिली हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। माना जाता है कि प्राचीन मेसोपोटामिया वासियों की तरह हड़प्पा वासियों ने भी लेखन-कला का आविष्कार किया था।

(अ.) लिपि

यद्यपि 1853 ईस्वी में ही प्राचीन सिन्धु लिपि के नमूने देखने को मिले थे और 1923 ईस्वी में इस लिपि के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी, फिर भी अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में कुल 250 से 400 लिपि संकेत पहचाने गए हैं। प्रत्येक चित्र संकेत किसी ध्वनि, वस्तु अथवा विचार का द्योतक है। सिन्धु लिपि वर्णमालात्मक नहीं, अपितु भावचित्रात्मक है।

(ब.) भाषा

कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु लिपि में प्राक्द्रविड़ भाषा छिपी है। अन्य विद्वानों का मत है कि इसमें संस्कृत भाषा है और कुछ विद्वानों का मत है कि इन लेखों की भाषा सुमेरी है। ये समस्त प्रयास अधूरे सिद्ध हुए हैं। मेसोपोटामिया और मिò आदि पश्चिम एशियाई सम्यताओं की समकालीन लिपियों के साथ सिंधु लिपि का मेल बिठाने के भी प्रयत्न हुए किंतु उसमें भी सफलता नहीं मिली। इससे सिद्ध होता है कि यह सिंधु प्रदेश की अपनी लिपि है जिसका स्वतंत्र रूप से विकास हुआ था।

(स.) लम्बे लेखों का अभाव

मिस्र अथवा मेसोपोटामिया में लम्बे अभिलेख मिले हैं किंतु हड़प्पा सभ्यता से लंबे अभिलेख नहीं मिले हैं। अधिकांश अभिलेख मुहरों पर उत्कीर्ण हैं और प्रत्येक लेख में चंद लिपि-संकेत हैं। अनुमान लगाया जाता है कि धनी लोग अपनी निजी सम्पत्ति पर पहचान के लिए इन मुहरों के छापे लगाते होंगे। चूँकि अभी तक सिन्धु लिपि को पढ़ पाने में सफलता नहीं मिली है, इसलिए हड़प्पा संस्कृति के साहित्य और उनके विचारों एवं विश्वासों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) नृत्य तथा संगीत कला

सिन्धु-घाटी के लोग नाचनेे-गाने में बड़े कुशल थे। खुदाई में एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी का शरीर नग्न है परन्तु उस पर बहुत से आभूषण बनाये गये हैं। इस मूर्ति के सिर के बालों को बड़ी उत्तमता से संवारा गया है। खुदाई में जो छोटे-छोटे बाजे मिले हैं उनसे भी यह ज्ञात होता है कि इस संस्कृृति के लोग संगीत-कला में रुचि रखते थे। तबले तथा ढोल के भी चिह्न कुछ स्थानों में मिले हैं।

(3) चित्रकारी

सिन्धु-घाटी के लोग चित्र-कला में बड़े कुशल थे। मुहरों की सबसे अच्छी चित्रकारी सांड तथा भैंसों की है। सांडों के चित्र अत्यन्त सजीव तथा सुन्दर हैं।

(4) मूर्ति-निर्माण-कला

सिन्धु-घाटी के लोग मूर्तियाँ बनाने में बड़े सिद्धहस्त थे। मूर्तियाँ मुलायम पत्थर तथा चट्टानों को काट कर बनाई जाती थीं। इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं कि इनके गालों की हड्डियाँ स्पष्ट रहती हैं। इनकी गर्दन छोटी, मोटी तथा मजबूत होती है और आंखें पतली तथा तिरछी होती हैं।

(5) पात्र-निर्माण-कला

सिन्धु-घाटी के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में निपुण थे। ये बर्तन चाक पर बनाये जाते थे और बड़े सादे होते थे। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने भी बनाये जाते थे।

(6) कताई तथा रंगाई कला

अनेक स्थलों की खुदाई में टेकुए तथा टेकुओं की मेखलाएँ मिली हैं, जिससे स्पष्ट है कि सिन्धु-घाटी के लोग सूत तथा ऊन कातने की कला में प्रवीण थे। वे कपड़़ों की रंगाई में बड़े कुशल होते थे।

(7) मुहर-निर्माण-कला

अनेक स्थलों की खुदाई में बहुत-सी मुहरें मिली हैं। ये मुहरें भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, हाथी-दाँत तथा मिट्टी की बनी होती थीं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार हैं जिन पर पशुओं के चित्र बने हैं और दूसरी ओर लेख लिखे हुए हैं।

(8) ताम्र-पत्र निर्माण कला

अनेक स्थलों की खुदाई में बहुत से ताम्र-पत्र मिले हैं। ये ताम्र-पत्र वर्गाकार एवं आयताकार हैं। इनमें एक ओर मनुष्य अथवा पशुओं के चित्र बने हैं और दूसरी ओर लेख लिखे हैं।

(9) धातु-कला

सिंधुवासी विभिन्न प्रकार की धातुओं से भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बनाने में बड़े कुशल थे। मूल्यवान रत्नों को काट-छांट कर यह लोग आभूषण बनाते थे। सोने, चांदी, ताम्बे आदि के भी आभूषण बनाये जाते थे। शंख तथा सीप से भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती थीं।

राजनीतिक जीवन

खुदाई में जो वस्तुएँ मिली हैं उनसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के राजनीतिक जीवन पर बहुत कम प्रकाश पड़ा है परन्तु उनके राजनीतिक संगठन का अनुमान लगाना असंभव नहीं है।

(1) व्यापक राजनीतिक संगठन

ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्ध, पंजाब, पूर्वी-बिलोचिस्तान तथा काठियावाड़ तक विस्तृत सिन्धु-सभ्यता के क्षेत्र में एक संगठन, एक व्यवस्था तथा एक ही प्रकार का शासन था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस सम्पूर्ण क्षेत्र में एक ही प्रकार की नाप तथा तौल प्रचलित थी, एक ही प्रकार के भवनों का निर्माण होता था, एक ही प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती थी तथा एक ही प्रकार की लिपि का प्रचार था।

(2) दो राजधानियाँ

इस विशाल सिंधु साम्राज्य की सम्भवतः दो राजधानियाँ थी, एक हड़प्पा में और दूसरी मोहेनजोदड़ो में। इन्हीं दोनों केन्द्रों से उत्तर तथा दक्षिण का शासन चलता था। हड़प्पा उत्तरी साम्राज्य की और मोहेनजोदड़ो दक्षिणी साम्राज्य की राजधानी थी।

(3) शान्ति-प्रधान सभ्यता

खुदाई में कवच, शिरस्त्राण, ढाल, तलवार आदि के स्थान पर अधिकतर भाला, कुल्हाड़ी, धनुष-बाण आदि मिले है जो उनकी सामरिक प्रवृत्ति के द्योतक न होकर उनके आखेटीय जीवन की ओर संकेत करते हैं। इसलिये हम यह कह सकते हैं कि यह सभ्यता शान्ति-प्रधान सभ्यता थी और यहाँ के निवासी शान्ति का जीवन व्यतीत करते थे। उपर्युक्त शस्त्रास्त्रों का प्रयोग सम्भवतः वे केवल आखेट तथा आत्म-रक्षा के लिए करते थे।

(4) लोकतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था

खुदाई में विशाल सभा-भवनों तथा स्नानागारों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि इस सभ्यता में राजाओं तथा उनके राज-प्रसादों का कोई अस्तित्त्व न था। सिन्धु-सभ्यता की प्राप्त सामग्रियाँ उनके सामूहिक जीवन की द्योतक हैं। इस प्रकार यह सभ्यता लोकतन्त्रात्मक भावना को प्रकट करती है किन्तु लोकतन्त्रात्मक होने पर भी यह सभ्यता सशक्त केन्द्रीयभूत शासन की द्योतक है जो दो प्रधान केन्द्रों में विभक्त थी। उत्तरी क्षेत्र का शासन हड़प्पा से तथा दक्षिणी क्षेत्र का शासन मोहेनजोदड़ो से संचालित होता था।

सिन्धु-सभ्यता का विनाश

विद्वानों की धारणा है कि ईसा से लगभग 1,000 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का विनाश हो गया। यद्यपि इस सभ्यता के विनाश के कारणों का निश्चित रूप से पता नहीं लगता है परन्तु विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि सिन्धु-नदी में बाढ़ आ जाने, अकाल पड़ जाने, भूकम्प आ जाने, जलवायु के परिवर्तन होने, विदेशी आक्रमण होने अथवा राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन होने के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा।

इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली लकड़ी का, मिट्टी की ईंटें पकाने और भवन बनाने में बड़े स्तर पर उपयोग होता था। लंबे समय तक कृषि का विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई और ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग होते रहने के कारण यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई होगी जिससे बाढ़ एवं अकाल का खतरा लगातार बढ़ता चला गया होगा। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के विनाश के अलग-अलग कारण बताये हैं-

(1) जलप्लावन एवं भूकम्प

मार्शल, एम. आर. साहनी तथा रेइक्स आदि विद्वानोें के अनुसार सिंधु सभ्यता का विनाश, जलप्लावन अथवा शक्तिशाली भूकम्प के कारण हुआ होगा किंतु यह विचार उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि जल प्लावन अथवा भूकम्प से एक या कुछ नगर प्रभावित हो सकते हैं न कि पंजाब से लेकर सिंध, गुजरात, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश तक का विशाल क्षेत्र।

(2) जलवायु परिवर्तन

आरेल स्टीन एवं अमलानंद घोष आदि विद्वानों का मत है कि जलवायु परिवर्तन एवं अनावृष्टि के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। इस कारण को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस मत को स्वीकार करने का अर्थ यह बात स्वीकार करना है कि जलवायु परिवर्तन एवं अनावृष्टि के कारण सिंधु सभ्यता के पूरे क्षेत्र के मानव अपनी बस्तियों को खाली करके चले गये जिससे दीर्घ काल के लिये यह क्षेत्र निर्जन हो गया। जबकि हम जानते हैं कि इसी क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में उस काल में आर्य बस्तियां अस्तित्व में थीं।

(3) बाह्य आक्रमण

1934 ई. में गार्डन चाइल्स ने एक संभावना व्यक्त की थी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिये आर्यों का आक्रमण उत्तरदायी है। इस मत को स्वीकार करने वाले विद्धान अपने मत के समर्थन में सैंधव नगरों के उत्खननों में विशाल संख्या में प्राप्त कंकालों का उल्लेख करते हैं जिन पर कुछ पैने हथियारों द्वारा बने हुए घावों के निशान हैं।

चूंकि हड़प्पा सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी जहाँ से अधिक संख्या में हथियार नहीं मिले हैं, इसलिये यह संभावना व्यक्त की गई है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य पर किसी बड़ी शक्ति ने योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण किया होगा जिसके कारण सैंधव लोगों को अपनी बस्तियां खाली करके अन्य स्थानों को जाना पड़ा होगा।

इस मत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी बाह्य शक्ति अथवा पड़ौसी के आक्रमण करने से इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट होनी संभव नहीं है जिसका क्षेत्रफल आज के पश्चिमी यूरोप अथवा आज के पाकिस्तान से भी बड़ा हो।

(4.) सिंधु तथा सरस्वती द्वारा मार्ग परिवर्तन

हड़प्पा सभ्यता के अब तक लगभग 1400 स्थल खोजे गये हैं, इनमें से अधिकांश स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। सरस्वती नदी ने विगत कुछ हजार वर्षों में कई बार अपना मार्ग बदला। सिंधु ने भी अपना मार्ग कई बार बदला है। इसलिये संभव है कि सिंधु तथा सरस्वती के मार्ग में बड़ा परिवर्तन आने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी बस्तियां खाली करके अन्य स्थानांे को चले गये हों। यही कारण अधिक उचित लगता है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि आज से लगभग पाँच सहस्र वर्ष पूर्व सिन्धु-सरस्वती की घाटी में एक ऐसी समुन्नत सभ्यता अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित तथा फलान्वित हुई जिसकी उत्कृष्टता का अवलोकन कर विश्व के देश आज भी आश्चर्य-चकित हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता ने हिन्दू धर्म को बहुत कुछ दिया जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है।

हड़प्पा सभ्यता लगभग दो हजार साल तक फली फूली किंतु किसी कारण से काल के गर्त में समा गई। जब तक इस सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं लिया जाता, तब तक इस सभ्यता की बहुत सी बातों पर रहस्य का पर्दा पड़ा ही रहेगा। एक संभावना यह भी है कि चूंकि इस क्षेत्र से केवल बर्तनों एवं उपकरणों पर छोटे-छोटे लेख ही प्राप्त हुए हैं।

इसलिये संभवतः सिंधु लिपि को पढ़ लिये जाने के बाद भी इस सभ्यता के बहुत से रहस्य हमेशा के लिये रहस्य ही बने रहेंगे। कम से कम इस रहस्य को खोल पाना अत्यंत दुष्कर होगा कि इस सभ्यता का अंत क्यों हुआ।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता